华东理工大学回应学费上涨 教育成本激增引关注

华东理工大学就学费上涨问题作出回应,教育成本激增引发社会关注,针对当前物价上涨、教育成本不断攀升的现状,学校解释学费调整的原因,并表示将确保教育质量不受影响,此事引起广泛讨论,公众呼吁建立更为合理的教育成本分担机制,减轻学生和家庭的经济负担,学校表示会积极听取社会意见,进一步研究和制定合理的学费政策。

华东理工大学回应学费上涨 教育成本激增引关注!当猪肉降价、汽车打折、家电甩卖时,大学学费却一路高歌猛进。2025年,猪肉价格从每斤30多元跌至16元,汽车降价幅度最高达10万元,小家电普遍打八折,几乎所有商品都在降价,唯独大学学费逆势暴涨。

高考生刚收到录取通知书,就被一纸缴费单冻结了笑容——上海某高校新生学费单上赫然写着9200元,相当于她父亲安装防盗窗两个月的血汗钱。这一幕正在全国各地上演。

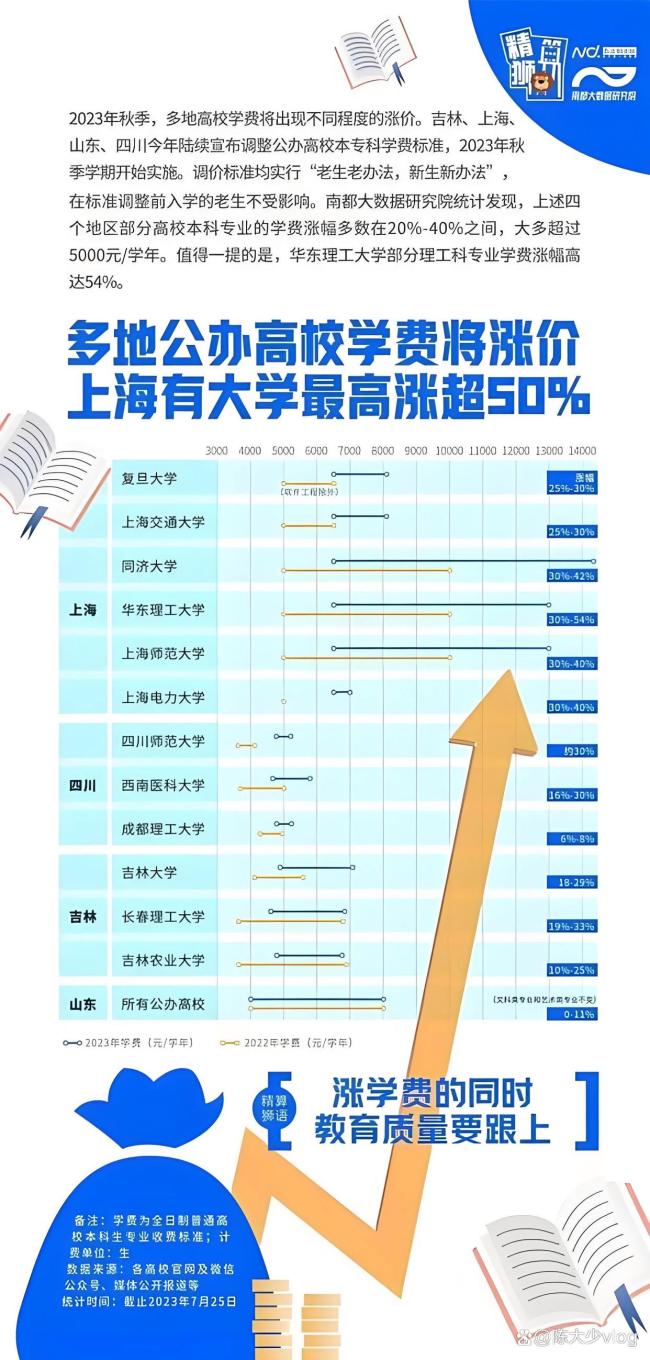

华东理工大学化工专业学费从5000元飙至7700元,暴涨54%;上海公办高校平均学费突破7000元大关,艺术类专业更从5000元跃至13000元,涨幅高达160%。民办高校的价签更令人窒息。宁波东方理工大学标出9.6万元/学年的天价,东华大学国际商务专业完成从8000元到79000元的十年十倍跳涨。

就连看似平价的普通本科,四年成本也足以压垮普通家庭:学费2万+生活费9.6万+入学装备2万,总计13.6万——相当于一个三口之家全年可支配收入的三倍有余。

财政断奶是首因。2023年教育部财政拨款减少24.7亿,高等教育支出预算缩减39.6亿。当土地财政熄火,高校的“输血源”骤然干涸。理工科实验室维护费年增12%,医学院临床资源价格飞涨。东京艺术大学甚至因电费暴涨关闭钢琴房,中国高校同样难逃通胀魔咒。

政策绿灯更助推浪潮。上海允许“双一流”学科学费上浮10%,云南给优势专业开放20%溢价空间。扩招竞赛同步加速——今年全国新增高校58所,硕博点激增2755个,所有扩张成本最终转嫁到学费账单。

正当家庭为学费节衣缩食,学历价值却在断崖式下跌。2025年1158万高校毕业生涌入就业市场,超过欧洲中等国家人口总量。招聘现场上演荒诞剧:哈市汽配厂招普工要求博士学历,月薪仅3500元;清华姚班硕士委身外包岗位;美团骑手队伍中本科生占比达20%,与高中生前台同场竞技。

更刺痛的是结构性错配:制造业面临3000万人才缺口,而高校批量生产的“人工智能专业”毕业生,正被ChatGPT替代。

面对困局,政策补救已然启动:国家助学金标准提至3700元/年,高校必须提取4%-6%收入资助学生,助学贷款额度放宽至2万元/年。民间智慧也在破局:职业教育赛道异军突起,深职大与腾讯合建工程师学院,毕业生入职小米年薪超20万。德国留学年费低于10万,意大利注册费仅0.8-2.4万,分流部分压力。

最根本的转变在于价值重估:当深圳职业技术学院98%的就业率碾压部分本科院校,当蓝领薪资十年增长2.3倍,教育的天平正从虚名向实技倾斜。

上海家长李慧捏着孩子607分的录取通知书,面对暴涨30%的学费沉默良久。不远处,放弃985选择职校的张伟,已收到奔驰的入职通知。教育投入产出比失衡的警报已拉响。当一纸文凭换不来体面生活,当四年学费榨干家庭积蓄,重新审视教育本质成为必然选择。通缩时代的高校涨价潮,最终冲刷出的不是学历的含金量,而是教育回归现实的倒逼机制——直到某天,我们不再为虚名买单,而是为真实的生存能力投资。