台风“丹娜丝”的诞生:一场遵循物理法则的自然现象 挑战与应对新常态

台风“丹娜丝”的诞生是遵循物理法则的自然现象,其形成和发展受到气候和环境的影响,面对这样的天气挑战,我们需要做好预警和防范措施,以应对新常态下的自然灾害,相关部门应加强监测和预警系统的建设,提高应对台风等极端天气的能力,减少灾害带来的损失,公众也应提高自我防范意识,做好防范措施,共同应对台风等自然灾害的挑战。

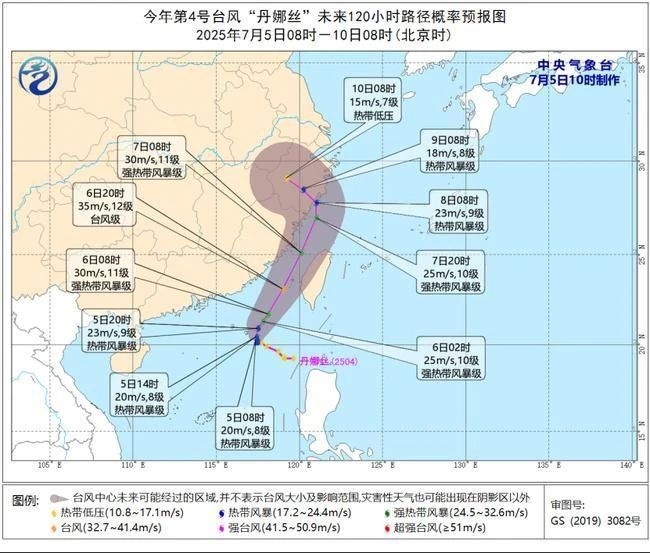

台风“丹娜丝”的诞生:一场遵循物理法则的自然现象 挑战与应对新常态。2025年7月6日,第4号台风“丹娜丝”以强台风的态势在台湾海峡南部掀起巨浪。中央气象台发出黄色预警,这不仅是天气警报,更是一声刺耳的警钟。从热带风暴迅速增强至14级风力(42米/秒)的“丹娜丝”,正以每小时15至20公里的速度北偏东移动,预计登陆台湾岛西部后转向东海,甚至可能再度加强,直扑福建北部至浙江南部沿海。这一现象反映出我们在应对极端天气时,传统单一学科思维的局限性,以及对气象、经济、社会学乃至城市规划等领域进行系统性、跨学科研究的迫切需求。

台风路径之所以如此反复无常,让最顶尖的预报模型都感到棘手,是因为台风的移动并非简单的物理运动,而是一场复杂多变的大气系统互动。副热带高压的变化、西风槽的东移,甚至两个台风之间的“藤原效应”,都能导致路径偏离。地形摩擦和台风自身强度的瞬息万变也为精准预报设置了障碍。

近年来,人工智能大模型如“风乌”和“伏羲”试图用海量数据和深度学习破解这些难题。这些AI模型在路径和强度预报上取得了显著突破,但依然面临“小样本强化学习困境”和“黑箱”特性,即决策逻辑难以理解和解释。因此,在完全驯服这些“天气巨兽”之前,人机协同而非盲目依赖才是关键。

“丹娜丝”的影响远不止经济损失。经济学专家评估台风影响时,不仅关注直接财产损失,还关注供应链中断、物流成本飙升、企业收入损失、员工失业等间接和长期影响。灾后重建所需的财政投入也对地方政府构成严峻考验。传统的经济损失评估模型无法完全量化非市场化的损失,如民众心理创伤、生态环境破坏和区域品牌形象侵蚀。因此,台风频繁光顾倒逼沿海地区进行产业结构升级,转向海洋科技、绿色能源、智慧港口等抗风险能力更强的新兴业态。

台风对社会的冲击同样深远。社会学和城市规划专家从社区韧性、民众心理和城市基础设施等方面审视这场风暴。应急响应措施虽然有效,但深层次问题在于如何确保预警信息触达每一个角落,特别是偏远地区和弱势群体;转移安置点不仅要提供物质保障,还要抚慰灾民的心理创伤;如何快速恢复社会秩序也是关键。

“韧性城市”和“海绵城市”的理念应运而生。城市规划者不再满足于简单的防洪墙,而是进行地下空间改造、电力设施加固、雨水调蓄系统建设等系统性工程。例如,无锡在2024年遭遇最强台风雨后,提出对84处历史受淹地下空间实施精细化整治,并全面加固电力设施,提升电网韧性。

历史教训总是刻骨铭心。2016年超强台风“莫兰蒂”给厦门带来巨大损失,灾后厦门将“三停一休”制度化,争取宝贵的疏散时间。2024年上海在应对双台风时首次启动“战时指挥机制”,精细排查受损设施并引导重点人群紧急避险。这些案例表明,面对极端天气,短期应急响应已不足以应对,必须将灾害防御融入城市发展长期战略,提升社会整体韧性。

“丹娜丝”的到来再次提醒我们,气候变化带来的极端天气事件已是新常态。闽浙沿海作为中国经济的先行者,必须将对台风长期影响的认识融入区域发展的顶层设计和战略布局。这包括优化产业结构,发展海洋科技、绿色能源、智慧港口等新兴产业,加强基础设施建设,提升城市防洪排涝标准和电网、交通等生命线的抗灾能力。更重要的是,重构社会治理体系,构建多部门协同、科技赋能、社会广泛参与的综合防灾减灾新范式。只有提前布局,以系统性思维增强区域抗风险能力,才能实现经济社会的可持续发展。