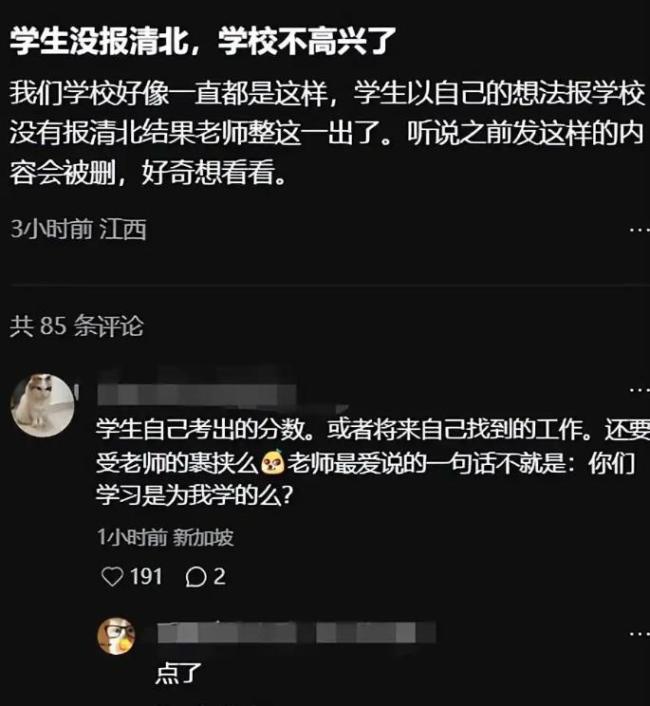

学生拒报清北 老师大怒解散群聊 教育功利化引争议

近日,某学生拒绝报考清华和北大的事件引发争议,老师因学生选择非名校而大怒并解散群聊,此事引发了关于教育功利化的讨论,人们质疑是否应该过分强调名校效应,而忽视学生的个人兴趣和未来发展,教育应该注重培养学生的综合素质和能力,而非仅仅追求名校的光环,这一事件提醒人们需要重新审视教育的真正意义和价值。

学生拒绝报清华北大,老师愤怒解散群聊,家长指责老师满眼都是利益。如果孩子分数够上清北但坚持选别的学校和热门专业,你会支持还是反对?

在这个高考志愿填报比考试还复杂的2025年,不少家庭正在经历一场选择与观念的较量。一边是老师建议冲击清北,光宗耀祖;另一边是学生想报热门专业,走自己的路。当理想和现实、名校和专业、成绩和兴趣产生冲突时,到底该听谁的?

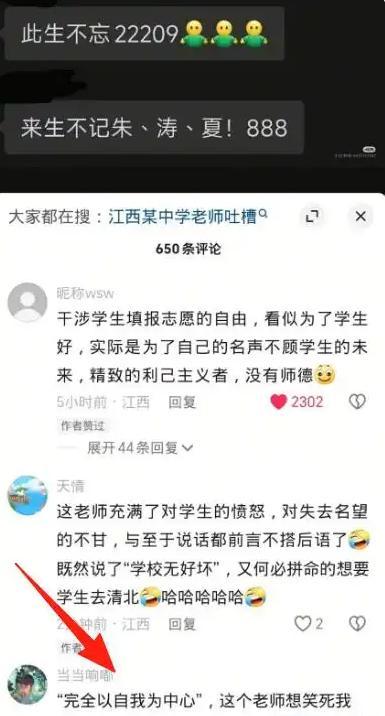

最近,一位班主任因学生拒绝填报清北,在家长群里大发雷霆,甚至扬言要“解散群聊”。事情一曝光,立刻引发众怒——学生不想报清北,真的有错吗?而老师的大怒,背后又藏着什么样的利益逻辑?

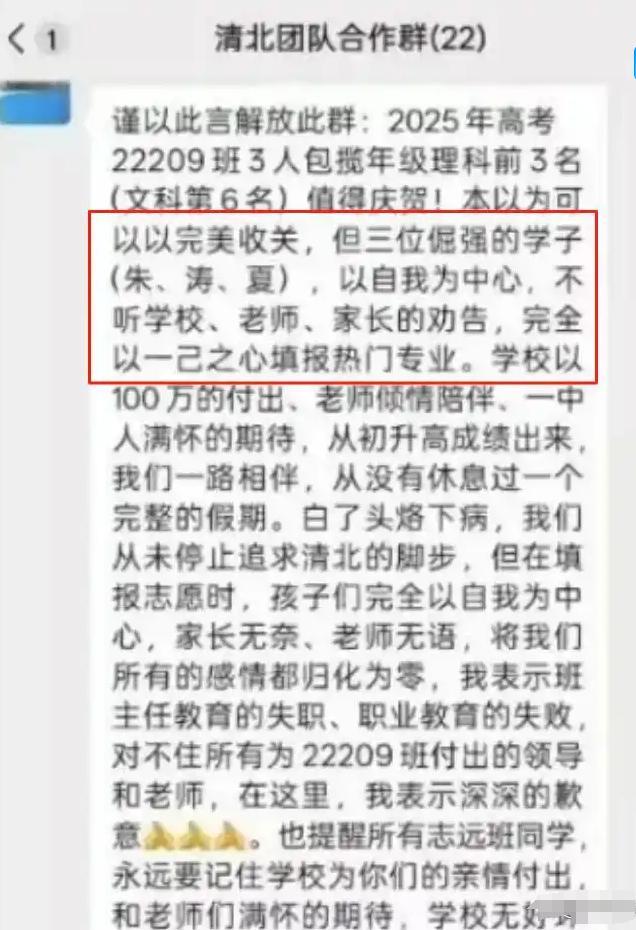

就在今年高考志愿填报期间,某中学家长群里的聊天截图被曝光。这位班主任建了一个“清北团队合作群”,群名目标明确。他自豪地介绍,这个群里的学生包揽了全年级的理科前三和文科前六,是学校的“尖子中的尖子”。

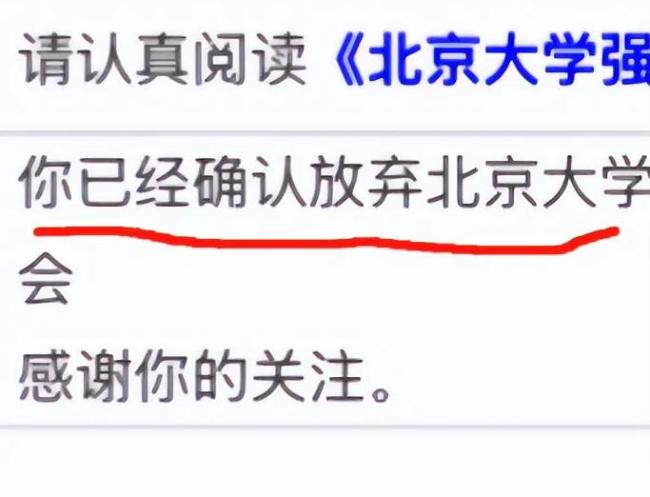

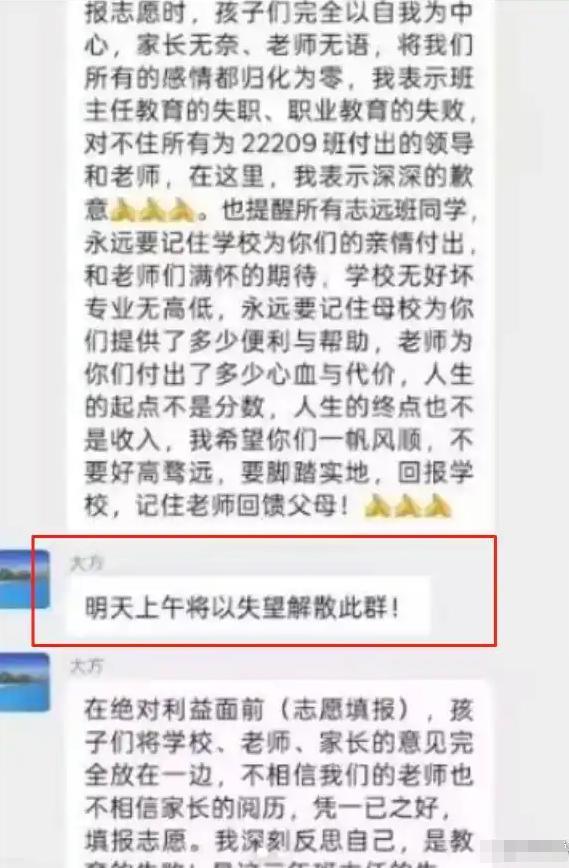

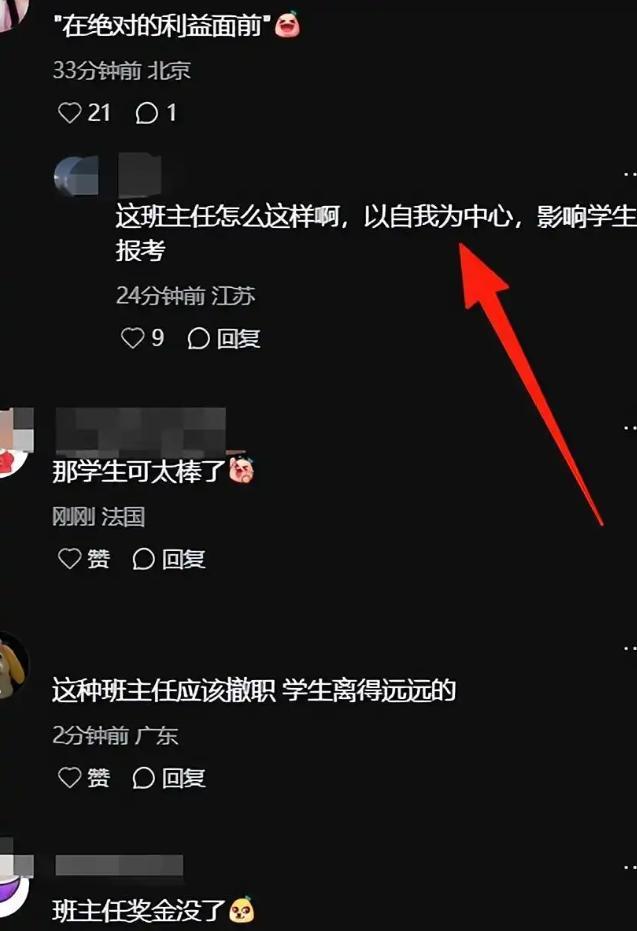

然而,这些学生没有听从老师和学校的建议,选择填报清华北大,而是坚持选择自己喜欢的热门专业和更合适的院校。结果,这位班主任情绪崩溃,愤怒发言:“非常失望,非常愤怒”,并宣布“明天上午解散这个群”。他还讽刺性地说:“在绝对的利益面前,希望学生保持清醒。”

问题在于,什么才是真正的利益?学生自己的未来,难道不是最该优先考虑的吗?

我们必须回到最根本的常识:志愿填报是学生和家长共同决定的人生规划。不是为了谁拿奖金,也不是为了学校的“光环”,而是为了孩子四年后能更好就业、发展、生活。

学生明确知道自己的分数上清北只能选择极冷门的专业,而去其他985院校却可以选自己热爱的计算机、金融、人工智能等热门专业。他们不是“情绪化”地拒绝清北,而是理性权衡后的决策。哪怕他们日后遇到挑战,至少这份选择出自自己,心甘情愿、无怨无悔。

读大学不是为了满足谁的面子,而是为了给自己的人生增加底气。

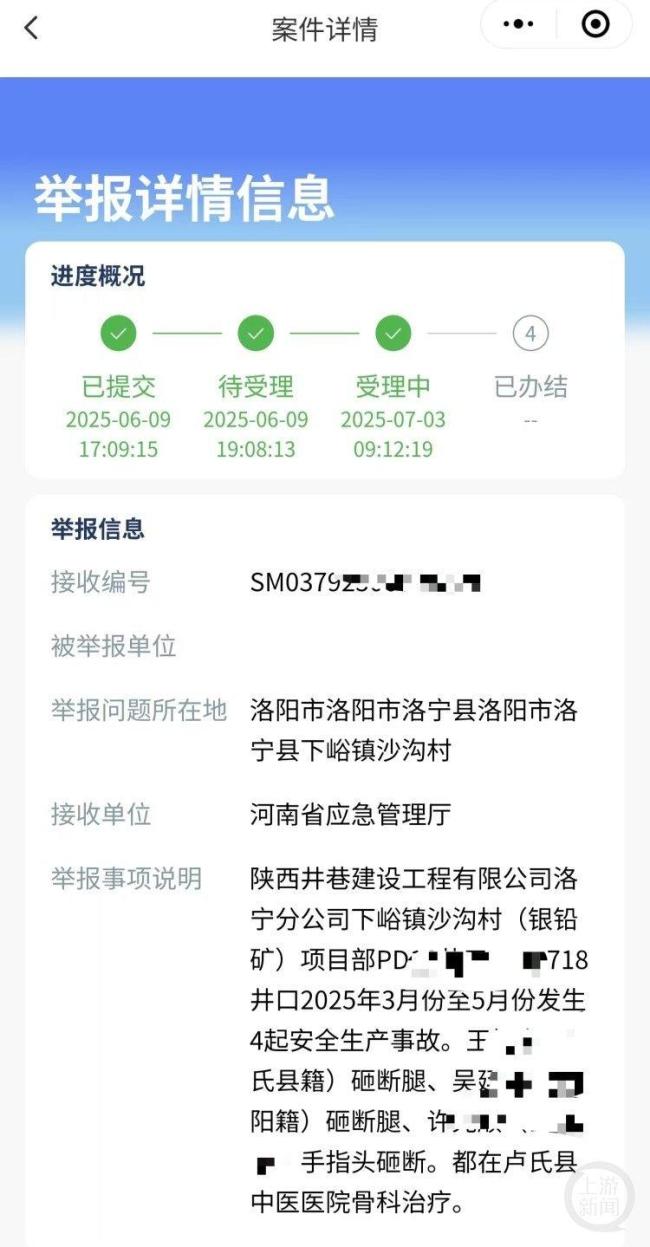

在那位班主任的怒气中,我们看到的是赤裸裸的功利思维。为什么非要让学生去冲清北?因为一些学校确实设有“高考升学奖励”,比如每推荐一位学生考入清北,班主任或学校都有奖励,可能是几千甚至上万元。一旦学生不报清北,这笔“功劳”自然也就泡汤了。

本该为学生服务的志愿指导,变成了“以学生之名,为自己谋利”的操盘。这也难怪家长一针见血地怒评:“满眼都是利益的小人。”

更令人担忧的是,这并不是个别老师的“情绪失控”,而是反映出当前某些学校教育评价体系的畸形。很多学校把“上清北的人数”作为衡量教学成果的关键指标,而不是关注学生最终是否适配、是否快乐、是否发展得好。老师压力大、学校也急功近利,于是“能上清北”就变成了“必须报清北”。

这种一刀切的逻辑,忽视了教育的本质:因材施教、尊重个体、放眼长远。教育不是比赛名次的角斗场,更不该是老师奖金的提款机。

在这起事件中,最值得肯定的是学生们的“清醒”。他们并没有被名校光环冲昏头脑,而是站在自己的兴趣和长远发展上做出了选择。他们没有在老师的压力下妥协,也没有被学校“造神”的话术所蛊惑。他们认清了自己的实力、志向、目标,并为此承担责任。这才是真正的成熟,才是真正有担当、有远见的青年。

与之形成对比的是那位一言不合就怒退群聊的班主任,以及那些为了“政绩”和奖励而牺牲学生志愿自由的学校。

事件曝光后,不少家长在网上公开发声:“我们支持孩子的选择。”有的家长直言:“孩子能考出这样的分数,已经很优秀了,我们希望他过得快乐、有成就感,而不是做别人的政绩垫脚石。”

这背后透露出一个积极信号——越来越多的家长不再盲目崇拜名校光环,而是更重视孩子的内心需求和发展方向。他们知道,盲目冲名校可能换来的是冷门专业、失衡心态,甚至是四年迷茫。而一个适合的选择,才是孩子人生最好的起点。

真正成熟的家长和老师,会尊重孩子“说不”的权利。当学生敢于对功利教育说“不”,当家长敢于为孩子撑腰说“不”,当教育者学会在自己的利益和学生未来之间做出取舍,教育才算真正“清醒”。

不是每一个高分考生都适合清北,不是每一个志愿都该为升学率让路。一纸志愿,写的是青春的方向,更是人生的航线。这件事也提醒我们,高考之后的“志愿指导”已经成为整个教育系统中亟需规范的重要环节。如果学校和老师把“指导”变成“干预”,把“推荐”变成“裹挟”,那志愿填报就不再是学生自主的选择,而是被牵着走的命运。未来的教育改革,必须重视志愿填报制度的透明、公正与权利界限,让每一个孩子都能为自己选择未来,而不是替别人实现政绩。