小暑牢记:1不睡2不做3习俗4要吃 迎接“上蒸下煮”日子

小暑时节,需牢记养生之道,避免夜间过度睡眠,避免剧烈运动,遵循三大习俗,同时注重饮食调养,此时正值“上蒸下煮”的炎热天气,应适当食用清淡食物,如苦瓜、黄瓜等,以清热解暑,通过合理的养生方式,迎接小暑的到来,保持身体健康。

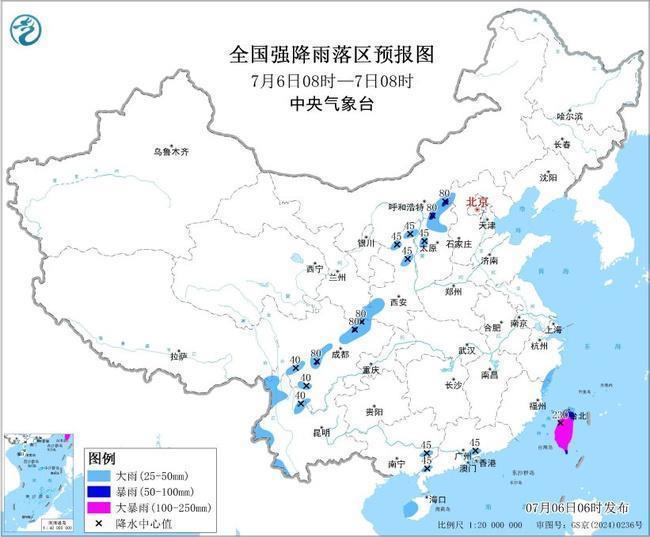

今年夏季异常炎热,很多地方的地面温度高到可以煎鸡蛋。尽管很多人误以为已经进入伏天,但实际上小暑节气还未到来。通常初伏会在小暑节气内,而今年的小暑是7月7日,入伏则在7月15日。小暑节气到来后,“上蒸下煮”的日子就不远了,大家要做好迎接一年中最热的时候。为了平安度过伏天,需要注意以下几点:

夏天一到,人们总想在空调房里赖床。拉上遮光帘,屋里凉飕飕的,比外面烤炉似的强多了。但懒觉不可天天睡,否则一整天都无精打采。早起一会儿出去晒晒太阳,让身体充满活力。像邻居王大爷每天天刚亮就去公园遛弯,回来红光满面,说这是养生。小暑离三伏天不远,天气非常热,避免正午外出,运动选择清晨或傍晚,如散步、打太极,以免出汗过多导致身体虚弱。

老辈人常说“小暑不坐木”,这并非没有道理。节气雨水多,外头的木凳子、木椅子淋雨后被太阳晒干表面,里面却潮湿。前几天张婶坐了回楼下的木长椅,回家后腰疼,医生说是潮气进了身子。高温高湿的天气,木头里的潮气往外冒,坐久了不舒服,还是找个石凳子或塑料椅更合适。

农村盖房上梁是大事,讲究“房顶有梁,家中有粮”。但小暑这天不宜上梁,尤其今年小暑正值“建日”,古人认为这日子不吉利。其实也有道理,节气前后天气变化无常,刚才还大太阳,转眼就下瓢泼雨。上梁时赶上这种天气,木头受潮变形,或者工人中暑,都不划算。不如查查天气预报,挑个风和日丽的日子再进行。

小暑这天,太阳特别好,晒被子成了头等大事。李大妈家的被子潮得很,小暑这天她要好好晒晒。老话说:“六月六,晒红绿”,小暑这天是“出梅日”,雨季过去,接下来就是高温晴朗的天气。这时候晒被子不仅能杀菌还能让被子干爽舒适。不止被子,王大爷家的书画也该晒晒了。阳光充足,辐射足,把书画拿出来晒晒,不仅能防潮防虫,还能让字画更加鲜艳,这叫“晒伏”。

小暑这天,出去走走也是必须的。张小哥约了一群朋友打算那天去山里游伏,避暑气,锻炼身体。游伏就是到郊外、山林或河边游玩,享受大自然的清凉。古代文人墨客最爱小暑游伏,在山水中寻找灵感,留下不少描绘小暑美景的诗画。现代人也可以学学古人,去大自然中放松身心,提高免疫力,缓解压力。

小暑时节,蟋蟀开始欢唱,斗蟋蟀成了不少人的乐趣。小李子家的儿子每年小暑都要和爷爷一起捉蟋蟀,然后在家里的蟋蟀罐里斗上一斗。斗蟋蟀不仅是娱乐,更是文化的一部分,体现了人们对小动物的喜爱和民间的娱乐精神。

小暑一到,吃的讲究也不少。首先得提饺子,老话说“头伏饺子二伏面”。小暑这天有“尝新”的说法,新麦子磨的面包出来的饺子香极了。暑季食欲减退,但饺子皮薄馅儿大,一口咬下去满口香味,配上醋和蒜,专治“苦夏”没食欲。

小暑前后的黄鳝特别美味,老话说“小暑黄鳝赛人参”。小时候我和小伙伴们会去田间抓黄鳝、泥鳅,用它炖汤味道鲜美且滋补。现在农田里的黄鳝少了,只能去菜市场买野生的,此时的黄鳝肉最嫩,喝上一口浑身干劲十足。

解腻还得吃莲藕。菜市场刚上市的莲藕带着泥,洗干净切开,雪白透亮,怎么做都好吃。我妈最爱做凉拌藕片,藕切成薄片泡在水里,捞出来拌上蒜末、香醋和少许糖,酸溜溜、脆生生的,特别开胃。莲藕还能清热凉血,夏天吃最合适不过了。

老人们常说“伏羊一碗汤,不用神医开药方”,吃羊肉能以热制热,排汗排毒。鲁南苏北一带特别流行这个习俗。每年小暑,同事老王都会带全家回徐州老家,吃胡萝卜羊肉汤。做法简单,羊肉焯水去膻,加胡萝卜小火炖两小时,汤浓得发白,撒把香菜,喝一口浑身冒汗却不燥。老辈人说这是“以热制热”,能把冬天攒的湿气排出去。

只要按照这些讲究和忌讳,就算是炎热的夏天,也能过得舒坦。