苏超数据给中国足球带来哪些启示 观众热情创新高

苏超数据为中国足球带来了观众热情的启示,表明足球运动在中国拥有巨大的市场潜力,通过数据分析,中国足球可以了解观众需求,提高比赛观赏性和参与度,苏超的成功也提醒中国足球需要注重青训、基础设施建设等方面的发展,这些启示有助于推动中国足球的进步和发展,提高竞技水平,满足广大球迷的期待,观众热情创新高,为中国足球的未来注入了新的活力和动力。

“苏超”单场观众人数再创新高,首次突破6万人。7月5日晚,南京队在主场南京奥体中心体育场迎战苏州队,60396人现场观赛,刷新江苏省城市足球联赛(简称“苏超”)纪录。同期举行的另外两场“苏超”比赛使第6轮“苏超”的场均观众人数达到3.9万人,与英超联赛(场均观众4.0万人)、德甲联赛(场均观众3.9万人)的观众体量相当。

这一现象给近年来不断触底的中国足球带来了一些启示。南京队对阵苏州队的比赛吸引了6万人现场观赛,但由于座位数量有限,许多球迷未能如愿。据《新华日报》报道,开票前购票平台上已有68.8万人点击想看,最终得票率不足9%。

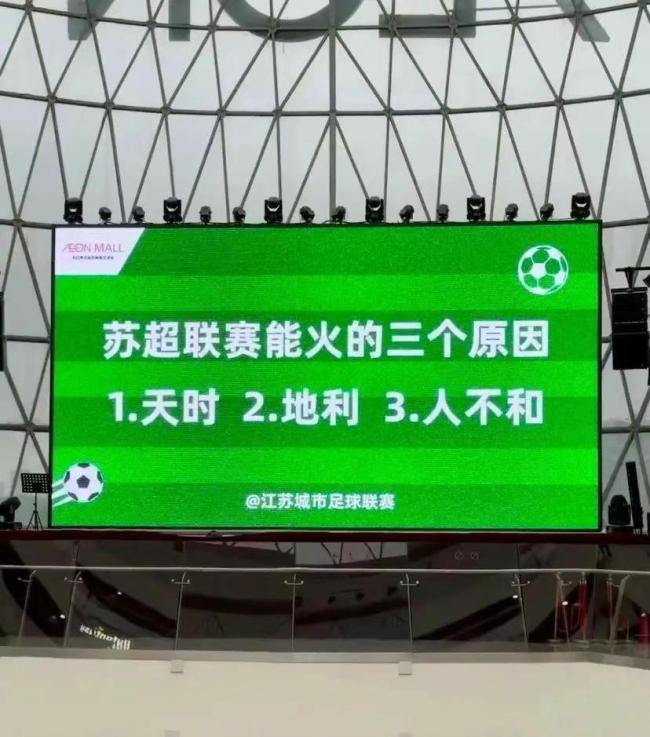

“苏超”之所以越来越火,可以归结为“天时、地利、人和”。所谓的“天时”,是指赶上了中国足球青训的触底反弹。从05后年龄段开始,国内青少年足球无论是人数规模还是竞赛成绩,整体呈现上升趋势。本届“苏超”参赛球员中,职业球员仅有29人,而高中及中专学生有69名,在读大学生85名,业余球员337名。尽管如此,比赛观赏性并不差,反而相当精彩。例如,泰州队的巴特在比赛中腾空倒钩破门,苏州队的冦程开场一分钟就进球,盐城队门将严子航多次上演神级扑救。

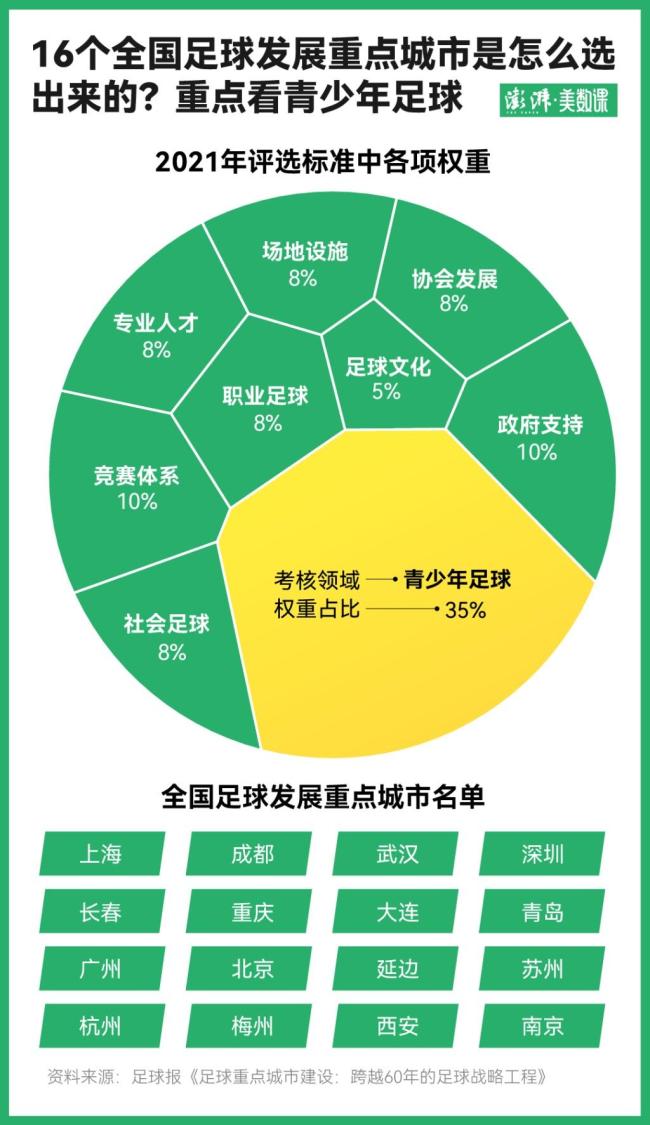

这些球员虽然不是职业球员,但都是从江苏200多个青训营里一步步踢过来的。“全民足球”的运转逻辑与“金元足球”不同,后者因过度依赖外援导致本土球员培养青黄不接。经历“金元足球”的惨痛教训后,中国足球界达成共识,青训才是可持续发展的根本。目前暂居“苏超”积分榜前两位的盐城队和南通队,正是因为多年搞青训,才有实力不俗的队伍。南通队39名球员中有35名来自海门一俱乐部的青训基地,盐城队的近四成队员来自东台市三仓中学,该校试点了“文化学习+专业训练”的青训体系。

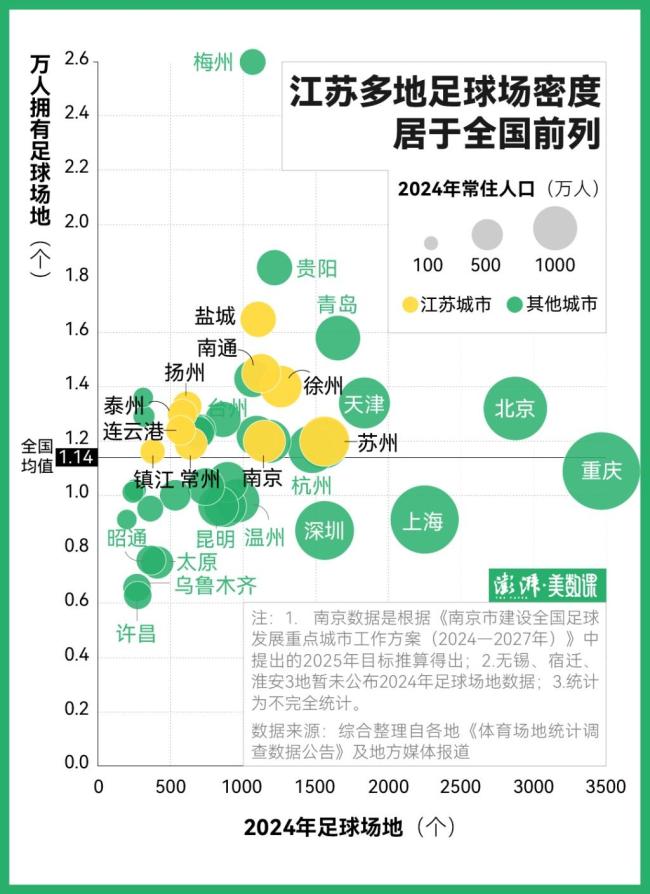

全国已有16.1万个足球场地,其中江苏一省就有11632个,平均每万人拥有1.36个。为了让市民在家门口就能找到足球场,南京新改建了42片灯光球场,并大多采用“免费+低收费”模式。扬州也将全市140所公办中小学校向社会开放足球场列为民生实事项目。足球场密度一定程度上展现了城市的足球实力,江苏省内足球场地密度最高的三个城市——盐城、南通、徐州,分别对应此次“苏超”前五轮积分榜的前三强。

“苏超”火爆还因为多地“被迫”将场地转移到可容纳几万人的奥体中心或体育中心。例如徐州队的主场比赛场地原本是能容纳6000人的徐州市体育中心体育场,随着赛事热度升级,主办方将场地调整为徐州奥林匹克体育中心,容量提升至3.5万人。

“苏超”点燃了情绪经济,再次让所有人都感受到了江苏13地市的文化底蕴。在中国旅游协会秘书长葛磊看来,“苏超”爆火是情绪经济的一种体现,足球比赛被赋予了幽默感、意义感和一种地域身份属性的参与感。国家统计局江苏调查总队对省内居民开展的调研显示,超九成江苏居民知晓“苏超”,涵盖各类群体,其中非常了解的占近三分之一。而在关注“苏超”的人群中,非传统球迷群体占比近八成。

“苏超”的爆红提高了足球的普及率和赛事在群众中的普及度。近期一些足球场地的预订量也得到了验证,扬超基地的5片球场现在日均接待球队超20支,工作日晚间时段预订率达80%,周末更是提前十天就被订满。大量普通人对“苏超”的关注,也让这场由业余球员主导的城市足球联赛赞助商从开幕时的6家激增到了29家。京东、淘宝等知名公司先后寻求合作,甚至国际啤酒品牌喜力的广告牌也出现在了“苏超”赛场上。

如今“苏超”的火爆证明了足球的发展离不开社会力量的深度参与。全国已有多个省份借鉴“苏超”,将省内足球联赛更名为相应的“省超”。尽管从“苏超”的成功到中国足球的成功还有很长的路要走,但至少培育中国足球的土壤正在发生变化。