贵阳五星级酒店摆摊卖美食一下午卖了6万 经理:面子不值钱

贵阳五星级酒店出人意料地摆摊卖美食,短时间内销售额惊人,一下午便卖了6万元,这一举措令人瞩目,酒店经理表示,此次活动旨在推广当地美食文化,不拘一格地尝试新的营销方式,他强调,“面子不值钱”,这一行动展示了酒店追求创新、勇于尝试的精神,同时也彰显了其对顾客需求的敏锐洞察,这一事件不仅为酒店带来了可观的收益,也进一步推动了当地美食文化的传播。

“五星级酒店摆地摊?这不是自降身价,而是降维打击!”

当郑州永和铂爵国际酒店的厨师们穿着雪白的制服,推着餐车出现在酒店门口时,没人能想到,这群平时在高端宴会厅里烹饪精致料理的大厨,会在37分钟内卖光价值3万元的卤味和小龙虾。

更令人震惊的是,仅仅两周后,这个数字翻了一倍,就在7月8日下午,酒店摊位在两小时内狂揽6.1万元营业额,排队的人群蜿蜒二十多米,活像一条贪食蛇,而这场看似荒诞的“五星级地摊经济”,正在全国掀起一场高端餐饮的生存革命。

从宴会厅到马路牙子,五星酒店的“饥饿游戏”

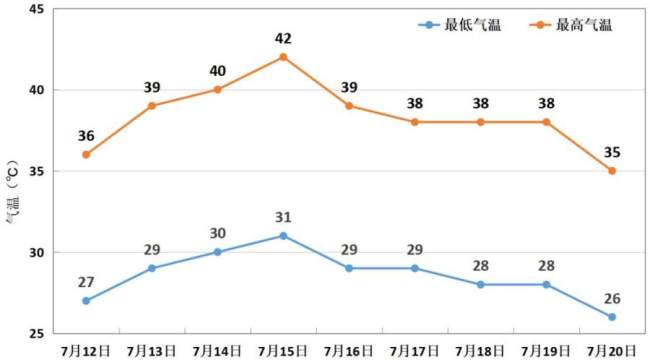

下午4点半,距离出摊还有一小时,永和铂爵酒店门口已排起长队,38℃的高温下,有人撑着伞,有人扇着扇子,但没人离开。

“听说今天有广式烧鹅,上次没抢到。”一位穿着Polo衫的中年男子抹着汗说,时间到达5点整的时候,戴着高帽的厨师推着餐车准时出现,玻璃柜里摆着标价48元的猪蹄、38元的小龙虾和15元的怪味花生,其价格与街边大排档持平,但多了一个醒目的标签:“五星厨房出品”。

“我们不在乎别人说掉价。”酒店总经理雷玉明站在人群中,看着收银台的数字飞速跳动,“现在面子不值钱,活下去才值钱”。

他算过一笔账:酒店358间客房的入住率不足六成,宴会厅订单锐减,中央厨房每天有30%的产能闲置,而街对面的夜市摊,一碗凉皮都能排起长队。

这种反差催生了一个疯狂的决策,那就是把298元一道的梅菜扣肉,切成8元一块卖,让月薪2万的主厨,站在路边剁烧鸭。

结果出乎所有人预料:第一天3000元,第三天直接破万,第七天更是冲到了3万,如今单日6万的营业额,竟然比酒店自助餐厅全天收入还高。

中央厨房对路边摊的“核打击”

这场跨界竞争的本质,是工业化餐饮对传统小摊贩的碾压,当普通摊主凌晨4点去批发市场抢菜时,五星酒店正通过集团采购协议,以低于市场价15%的成本拿到食材,当小吃店老板为煤气罐涨价发愁时,酒店后厨的德国万能蒸烤箱正24小时运转。

“他们卖38元的小龙虾还能赚钱,我们进价就要35元。”郑州某夜市摊主王大姐发现,酒店摊位的小龙虾不仅更大,还附带一次性手套和冰镇柠檬水。

然而更致命的是卫生标准:开放式透明厨房里,戴发网、口罩的厨师每个动作都符合HACCP体系,而这一幕被实时直播到37万人的直播间。

这种“品质降维打击”迅速重构了街头餐饮的生存法则,在石家庄12家高端酒店集体外摆后,周边餐馆流水下降30%,在上海静安瑞吉酒店,10元一杯的现磨咖啡,让写字楼下的奶茶店门可罗雀。

流量炼金术,从地摊到抖音的“商业闭环”

重庆某假日酒店的沈小姐最近多了个新身份,那就是卤菜主播,每天下午她穿着制服站在摊位前,一边切卤鸭一边回答网友问题:“家人们看这个鸭腿的切面,绝对没有添加剂!”

她的直播间人数从几百暴涨到37万,连带卖出了3万元的客房券和日料套餐,而这正是五星地摊的终极野心:利用街头流量反哺高端业务。

顾客在扫码支付后,会自动收到一张“满200元赠下午茶券”,18%的地摊客因此走进了平时不敢踏入的大堂,而天津丽思卡尔顿更绝,把58元的和牛汉堡车开到网红打卡点,买汉堡送酒店泳池体验券。

“过去我们花百万投广告,现在摆个摊就是行走的广告牌。”一位餐饮总监透露,地摊带来的品牌曝光相当于省了全年营销预算的30%。

傲慢与生存,这是一场关于“身段”的行业革命

凡事有利就有弊,五星酒店摆地摊并非所有人都喝彩,在某高端酒店经理群里,有人愤然退群:“我们是五星级,不是大排档!”

而根据消费者调研显示,32%的人认为摆摊会稀释高端形象,这种焦虑有其道理,那就是当顾客习惯花60元买半只烧鸭后,谁还会为宴席上298元的同款买单?

对此雷玉明的应对策略堪称教科书级别,那就是严格区分“地摊款”与“殿堂款”,摊位上卖的是标准化卤味,而餐厅保留需要现场烹制的招牌菜;地摊用纸盒打包,店内用餐配骨瓷餐具。

“就像爱马仕既有铂金包也有丝巾,”他比喻道,“我们要的是用丝巾引流,而不是让铂金包打折”。

这套打法正在改写行业规则,杭州某五星酒店把“外摆爆款”卤鸭上线外卖平台,专门开发了298元的“大师宴”预制菜,用地摊顾客的数据精准推送。

结语:当所有酒店都放下身段

站在7月的烈日下,雷玉明望着仍在延长的队伍,脸上却浮现忧虑:“冬季怎么办?雨天怎么办?城管严查怎么办?”这些担忧不无道理,目前3-6万的日营业额,利润率比堂食低15%,全靠走量支撑。

但无论如何,这场由五星酒店发起的“地摊革命”已不可逆,它暴露出一个残酷现实:当消费寒潮来袭时,最先冻死的不是没伞的人,而是放不下身段打伞的人。