“0元购”让奶茶店一小时500单 外卖补贴战再升级

"奶茶店的'0元购'活动引发疯狂购买,一小时内订单量高达500单,这是外卖补贴战再次升级的新动态,商家通过免费饮品吸引消费者,旨在提高品牌知名度和市场份额,此种激烈竞争可能引发行业内的价格战,对外卖行业产生深远影响,补贴战背后反映出市场策略的调整和消费者心理的变迁。"摘要控制在100-200字之间。

本周末,美团、淘宝闪购、京东三大外卖平台再度掀起“补贴战火”,“0元购”成为市场热词。有外卖小哥称,“只要是0元购多的奶茶店都开始爆单了”。12日,“免费奶茶”词条冲上热搜第一。

7月11日,周五,外卖“补贴大战”再次上演。美团外卖当日发布微博表示,“周六,快乐继续”。淘宝闪购则表示,将继续发放“超级星期六”188大券包。京东外卖发文称,“一口价16.18!每晚10万份!京东外卖请全国用户吃品质小龙虾”。

在三大平台政策的刺激下,“0元购”现象在多地出现,并冲击了线下门店的运作情况。12日上午十点半,北京一家沪上阿姨店已经排到了四百多杯,外卖单堆叠在操作台上如座小山,混乱之中无法按排号顺序来出单。12时左右,该门店闭店不再接新订单。当天中午,北京一位外卖员告诉媒体记者,沪上阿姨、益禾堂、书亦烧仙草等品牌门店均在“0元购”行列。

社交平台信息显示,在部分城市,古茗、瑞幸、蜜雪冰城等也因美团“0元购”出现部分门店爆单的现象。在湖北襄阳,市民张先生告诉记者:“一家人共领了十几张券,下单了6杯古茗、3杯喜茶、3份绝味鸭脖,都是‘零元购’。”他下单的一家古茗店,订单多到已经接近“瘫痪”,店员告知他已经出不了单了,建议他下周工作日再来取。“点了6杯古茗,一杯也没有取到,券过了今天就失效了,店员没有核销也没有登记,很担心下周过来取他们不认账了。”张先生抱怨道。

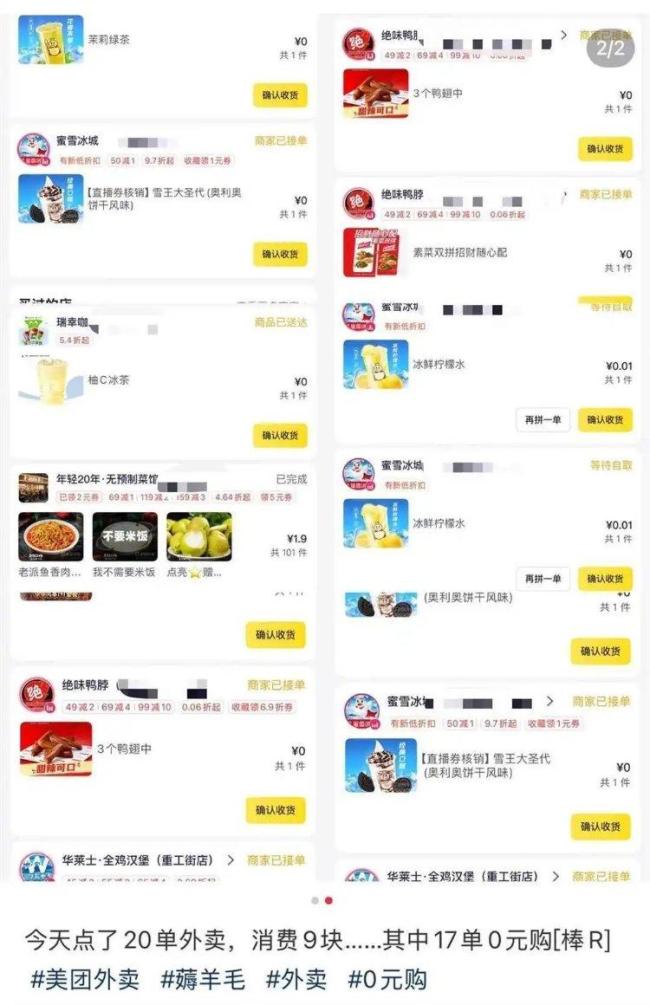

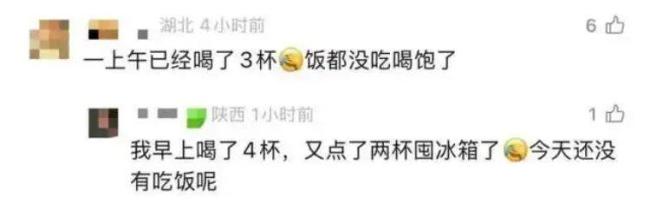

12日19时,有网友在小红书上晒出自己的“战绩”:今天点了20单外卖,共消费9元,其中17单“0元购”。不少消费者在社交平台上分享自己薅回的“战利品”:“家里的冰箱都放不下了,这个商战再打下去我就要囤胰岛素了”“早上喝了4杯,下午又点了2杯囤冰箱,今天还没有吃饭,已经喝饱了”。

7月12日,记者实地走访位于重庆渝北区的一家蜜雪冰城门店,多位市民正在排队领取奶茶,店内员工不停地制作饮品,桌面上摆满了打包好的饮品,供顾客和骑手自取。一位在门店自取的顾客表示,他使用美团1.68元每杯的优惠购买了五杯饮料,等了半个多小时才取完。取餐的外卖骑手告诉记者,他当天的订单量比平日多出30%,非常忙。另一位骑手则展示了他的订单记录,平日午休时间有14单左右,12日中午有22单。

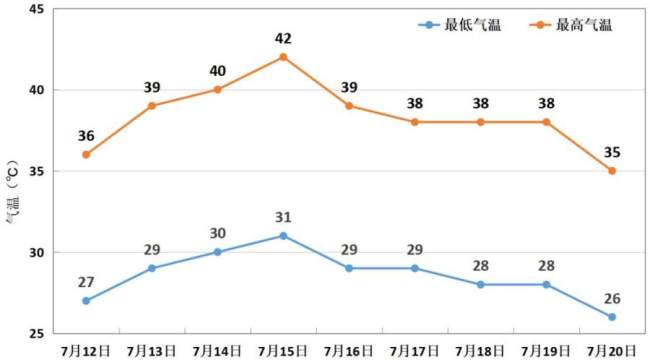

上海的一位外卖员说,他在早午高峰已经配送了约40单。经询问得知,在平台补贴下,部分订单的配送收入已高于顾客实付餐费。外卖员孙先生说,平日跑一天外卖赚一二百元,但上周末7月5日一天他赚了700多元。“为了让骑手尽快接单配送,当天平台补贴都很高。平时跑一单也就四五块钱,但当天可以补到十几块钱。”孙先生说,各家平台单子都很多,几乎没有机会等单。在郑州,虽然7月5日气温非常高,面对配送费翻倍、单量又多的情况,不少骑手都舍不得休息。外卖员王先生说,当天他跑了100多单,赚了1000多元。

在这场“补贴大战”中,很多商家并没有大家想象中那样得到了实惠。以奶茶店为例,在平台补贴和商家活动的双重刺激下,单量出现了大幅增长。但为了参与平台活动,商家往往需要同步补贴消费者,这使得原本微薄的利润空间被进一步压缩。一家参与美团“0元喝奶茶”活动的沪上阿姨店铺,营业额一天有一万多元,但刨去商家的补贴金额,实际只有六千多元。再扣除饮品成本、人工以及房租水电等基础成本后,平均下来一杯甚至赚不了1块钱。有商家甚至直言,订单激增反而会赔钱。面对如此情况,不少商家只能选择关店下线。“店里人手不够,不下线的话估计通宵都做不完。”一位商家无奈地表示。

外卖平台的“补贴大战”在短期内确实刺激了消费,为消费者带来了实惠,也让商家和骑手在一定程度上受益。但从长期来看,这种以烧钱补贴为主要手段的竞争模式,却存在着诸多隐忧。“0元购”正在悄然扭曲消费者的价值认知。当免费和超低价成为“常态”,消费者对商品和服务的真实价值感知被模糊,非理性消费和食品浪费大量出现。过度依赖补贴也可能导致消费者在选择商品和服务时,过于注重价格,而忽视了产品质量和服务体验。

对于商家而言,补贴大战虽然带来了订单量的增长,但也加剧了行业竞争的同质化。中小商户们承受着“热闹却不赚钱”的生存压力。而过度依赖平台补贴,可能会让商家忽视自身核心竞争力的培养,一旦补贴取消,将面临巨大的经营压力。对于骑手来说,高强度的工作负荷和不成正比的收入增长,可能会导致骑手流失率增加,影响外卖配送服务的质量和稳定性。平台需要建立更加合理的激励机制和保障体系,提高骑手的收入水平和工作满意度,才能留住优秀的骑手。

新一轮外卖大战,起源于京东入局,伴随淘宝中途杀入、美团激烈反击而进入高峰。统计数据显示,三家公司在二季度的投入达到250亿元,竞争激烈程度远超过往的“价格战”。平台为何要如此大手笔地投入资金进行补贴呢?这场补贴大战的背后,其实是平台间围绕“即时零售生态入口”的激烈博弈。

某外卖平台工作人员表示,首页第一入口是电商,第二入口是外卖。看似是为了点单,实际上是在比拼消费习惯的触发场景。通过短期高频补贴,平台希望诱导用户产生路径依赖,用补贴换消费习惯,用流量比拼下单量和日活跃用户数。从共享单车到拼单团购,再到如今的外卖平台,互联网企业“以补贴换市场”的策略并不新鲜。但这种策略往往面临着商业模式能否盈利的质疑。

高盛在最新研报中测算,京东、美团、饿了么三家公司仅在2025年第二季度的总投资额就达250亿元。此轮竞争预计将持续更长时间,可能在2025年9月达到峰值。为了在这场竞争中占据优势,各平台都在不断优化自身的服务和运营模式。然而,这种大规模的补贴行为也给平台带来了巨大的财务压力。美团、阿里巴巴等平台的股价在补贴大战期间出现了不同程度的下跌,反映出市场对平台盈利能力的担忧。专家分析,长期而言,补贴模式将向“服务溢价”转型,单纯低价难以维持,企业需探索清晰的盈利路径。希望这场“补贴大战”不会以一地鸡毛散场,而是各个平台积极带头,更好满足消费者需求,激发商家积极性,共同做大行业“蛋糕”。