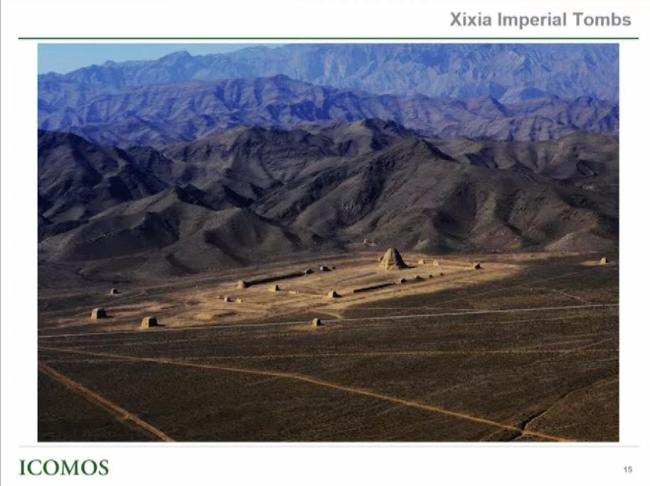

西夏陵成功申遗 千年文明获世界认可

西夏陵成功申遗,这一千年文明的遗产获得了世界的认可,经过长期的保护和修复工作,西夏陵的历史价值、文化意义得以充分展现,向世界展示了独特的民族风貌和灿烂的文化遗产,这一重要时刻标志着世界对西夏文明的重视与肯定,也激励着我们继续加强文化遗产的保护与传承,西夏陵的申遗成功,彰显了人类共同的文化遗产,促进了世界文化多样性的发展。

2025年7月11日,在巴黎举行的第47届世界遗产大会上,中国申报的西夏陵项目顺利通过评审,成功列入《世界遗产名录》,成为中国第60项世界遗产。西夏陵作为20世纪中国“百年百大考古发现”之一,其考古与发现让今人得以窥见一个千年前持续近两百年的王朝之历史面貌,具有见证消逝文明和多元文化交融的普世价值,为中华文明多元一体格局和统一多民族国家形成与发展提供了生动见证。

明代安塞王朱秩炅曾有诗句描述西夏陵:“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤。道逢古老向我告,云是昔年王与侯。”这些诗句描绘了贺兰山下神秘巨冢群的恢弘壮丽景象。在第47届世界遗产大会审议现场,九座巨冢的身影投射在屏幕上,不仅展示了一处陵墓群,更是对一段曾经消逝王朝的回响。从元朝史官笔下的空白到全球遗产地图上的坐标,西夏陵的14年申遗路终将这段“被遗忘的史诗”铸成中华民族对人类文明的贡献。

文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权在大会上发言,感谢各国际组织和各缔约国的支持,并表示中国政府将继续履行世界遗产公约义务,确保西夏陵突出价值得到广泛传播和永续传承,进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,提高遗产保护能力和水平,并愿与世界各国分享中国经验和案例,共同守护好全人类的文化瑰宝。

西夏陵最早见于《宋史·夏国传》记载,但具体位置不详。直到20世纪30年代,德国飞行员卡斯特尔飞越贺兰山时拍摄下这片奇怪的建筑,收录进其《中国飞行》一书。20世纪70年代以来,西夏陵田野调查和发掘工作持续开展,考古工作者基本廓清了西夏陵总体布局和遗存构成等信息,逐渐揭开其神秘面纱。

西夏陵以9座帝陵、271座陪葬墓构成中国最完整的夯土陵园群,等级森严的布局实为西夏王朝的微缩镜像。据联合国教科文组织世界遗产委员会官网介绍,西夏陵是留存至今规模最大、等级最高、保存最完整的西夏王朝(1038—1227)遗存,为中国统一多民族国家的形成和发展提供了不可或缺的考古支撑。

半个多世纪以来,西夏陵田野调查和考古发掘工作不断推进,其总体布局、遗存构成等信息日益清晰。自1971年对西夏陵调查确认伊始,先后对多处陵墓进行了调查试掘,逐渐厘清了陵区布局和分布特点。进入21世纪后,对3号陵和6号陵地面遗迹的清理更清晰地呈现了西夏陵独特的文化面貌。

西夏陵的申遗工作始于2011年,2012年被列入《中国世界文化遗产预备名录》。2025年,西夏陵作为中国唯一申报项目冲刺世遗,文本突出其“见证消逝文明”和“多元文化交融”的普世价值。最终,西夏陵于2025年7月11日正式被列入《世界遗产名录》。

西夏陵位于贺兰山东麓,东西约五公里,南北约十公里,布列着9座帝王陵墓和200多座王侯勋戚的陪葬墓。陵园地面建筑均有角楼、门阙、碑亭、外城、内城、献殿、塔状陵台等建筑单元组成,平面总体布局呈纵向长方形,按照中国传统的以南北中线为轴、左右对称的格式排列。西夏陵吸收了唐宋皇陵之所长,同时受到佛教建筑的影响,使汉族文化、佛教文化与党项民族文化有机结合,构成了我国陵园建筑中别具一格的形式。