红色七月主旋律戏剧绽放京城舞台,新视角新表达吸引新观众

红色七月,主旋律戏剧在京城的舞台上绽放光彩,这部戏剧采用新颖的视角和表达方式,吸引了众多年轻观众的目光,通过独特的艺术表现,该剧成功将传统与现代相结合,展现了新时代的精神风貌,为观众带来一场视觉与心灵的盛宴。

七月的北京舞台上,近30台主旋律剧目在国家大剧院、国家话剧院、世纪剧院等剧场绽放光芒。歌剧《长征》展现了磅礴史诗,话剧《铁流东进》充满铁血豪情,《红色的起点》追溯初心,《三湾那一夜》刻画历史转折,音乐剧《觉醒年代》呈现思想交锋,舞台剧《我爱北京天安门》则以童真叙事吸引观众。这些作品通过多元形式重构红色叙事,让历史在当代剧场中焕发新生,吸引更多青年观众走进剧场,在感动中燃起热血和激情。

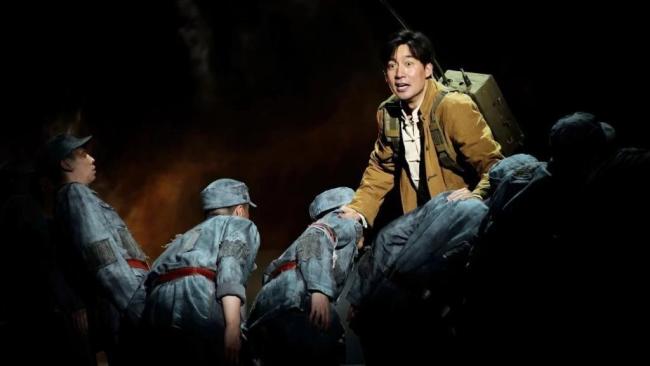

如今的主旋律戏剧创作打破传统说教模式,选择将历史事件转化为可感知的个体命运,以微观视角切入历史肌理。例如,话剧《铁流东进》中的主人公李安本起初只是个关心个人安危的小人物,他的转变历程成为贯穿全剧的情感脉络。从最初对新四军的不理解到被战士们的精神所打动,直至为了保护电台和战友不惜牺牲自己,李安本的成长与蜕变让观众深刻感受到信仰的力量。这种创作态度得到了中考出题组的认可,2022年武汉市中考语文试题曾评价该剧:“用小场面、小切口的方式讲述故事,让观众倍感亲切。”

音乐剧《寻找李二狗》也选择了“时空对话”的方式,通过小人物的故事折射英雄精神。剧中,大学毕业生常卫国带着爷爷的回忆录踏上寻找英雄李二狗的旅程,在时空交叠中成长为一名真正的战士。这种“平视历史”的视角消解了时代隔阂,让年轻观众在欢笑和感动中感受革命精神。音乐剧《速记员》虽然以真实潜伏者沈安娜为原型,但摒弃了常见的“孤胆英雄”套路,聚焦其作为普通人的脆弱与挣扎,使观众看到英雄褪去光环后的血肉之躯,从而更深刻地理解信仰的力量。

主旋律戏剧在艺术表现形式上也尝试多维创新。开心麻花创作的音乐剧《觉醒年代》每年在“七一档”上演,已经成为许多年轻观众的心仪之作。该剧以“通唱式”表演打破传统叙事,融入爵士乐、电子音乐、说唱、传统戏曲等多元音乐元素。每当《国际歌》响起,李大钊与陈独秀举拳宣誓的身影都会沉浸在雷鸣般的掌声中,许多年轻观众观剧时热泪盈眶,心潮澎湃。话剧《红色的起点》以极简主义舞美打破传统历史剧的厚重感,运用电子音乐与摇滚乐,让历史与现实在激昂的旋律中实现精神共振。多媒体技术也为剧目增色不少,如国家大剧院原创歌剧《长征》通过动态投影技术,让雪山草地、金沙江浪在舞台上立体呈现。

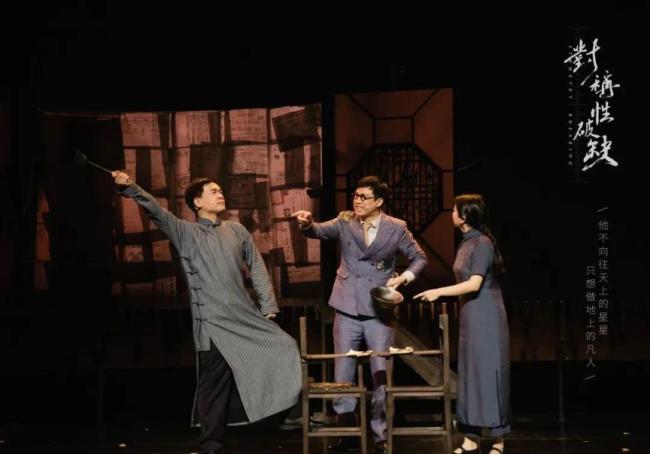

主旋律戏剧不再局限于重现历史,而是以当代思考重新面对过去、认识当下、展望未来。话剧《三湾,那一夜》讲述中国红色革命历史上著名的“三湾改编”,编剧王宝社运用蒙太奇手法塑造紧张与悬疑的气氛,牢牢吸引观众注意力。舞台剧《我爱北京天安门》则以“天安门”这一叙事纽带,串联起六个不同时代,生动展现中国人民的伟大爱国情怀。北大毕业生创建的话剧九人创作的“民国知识分子系列”戏剧,以一种更被当代青年观众欣赏喜爱的方式,表达对知识分子风骨的深情礼赞,构建起跨越时空的对话场域,并与当代观众的精神世界产生同频共振。

主旋律戏剧能够引起当代年轻人关注和共鸣,本质是一场关于“共情”的革命。当创作者放下说教姿态,用年轻观众熟悉的艺术语言、情感逻辑和价值坐标重构历史,红色叙事便能突破代际鸿沟,在当代青年心中播撒信仰的种子。正如音乐剧《觉醒年代》中李大钊的扮演者王培杰所言:“舞台灯光一亮,就好像触碰到百年前的那份滚烫。”来自创作者、表演者自发和内化的“觉醒”精神,才能激发出观众内心真正的感触、思考与共鸣。这种多元形态构筑起的新时代主旋律戏剧精神,也让信仰的光芒在剧场内外永恒闪耀。