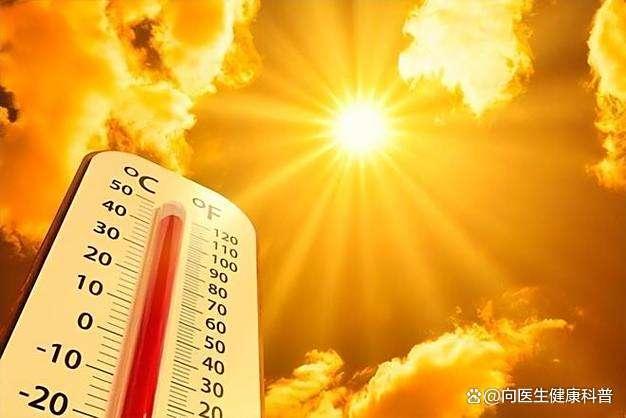

浙江男子因中暑身亡,体温高到人体无法承受 高温下的生命警示

浙江一男子因高温中暑不幸身亡,体温过高导致身体无法承受,这一事件提醒人们高温天气下的生命安全需引起高度重视,面对持续升高的气温,人们应采取有效的防暑降温措施,增强自我保护意识,避免长时间暴露在高温下,及时补充水分,以防中暑,此次事件警示我们,高温天气下的健康问题不容忽视,生命脆弱需倍加珍惜。

浙江男子因中暑身亡,体温高到人体无法承受 高温下的生命警示。那天下午,我站在医院太平间外,看着家属痛哭的模样,心里五味杂陈。这位才56岁的浙江男子,早上还在工地上干活,下午就永远离开了人世。死亡原因竟然是中暑。

他的体温在送医时高达42.3℃,医生说这温度已经超过了人体蛋白质能够稳定存在的极限。那一刻,我突然意识到,我们对“热”的理解可能一直都太过轻视。

记得小时候,大人们总说“别怕热,热不死人”。多少年来,这句话成了我们应对夏季高温的“护身符”。可现实却无情地告诉我们——这个看似坚不可摧的认知,其实不堪一击。

今年夏天的高温来势汹汹,浙江、上海、江苏等地连续出现40℃以上的极端高温天气。我们嘴上调侃着“宛如蒸桑拿”,却不知道人体在这种环境中,正悄悄走向崩溃的边缘。中暑不是简单的“热得难受”,而是一场涉及全身的生理危机。

当外界温度超过38℃时,我们的身体就像一台没有外部散热器的电脑,只能依靠自身的“降温系统”工作。汗腺拼命分泌汗液,心脏加速泵血,血管扩张增加散热……这一系列过程消耗着巨大的能量。我们的身体机能是有极限的。

中国疾控中心的数据显示,当环境温度超过35℃且持续数小时,人体核心温度每升高1℃,代谢率就会增加10%-13%。这意味着在极端高温下,我们的身体像是一台高速运转的马达,没有休息时间。北京大学公共卫生学院的研究发现,65岁以上老年人在持续高温环境中,心脑血管疾病风险增加27%。

张阿姨的遭遇让我记忆犹新。那是去年七月的一个下午,她在小区花园里散步,突然感到头晕目眩、恶心想吐。旁边的邻居看她脸色发白,赶紧叫了救护车。医生诊断为重度中暑,幸好送医及时,否则后果不堪设想。“我从来不知道热能这么可怕,”张阿姨后来告诉我,“以前总觉得自己年轻时在更热的环境下都没事,现在才明白,年龄增长后身体的调节能力已经大不如前。”

值得深思的是,我们对热的感知能力会随着年龄增长而下降。哈佛医学院的研究表明,60岁以上的人对温度变化的敏感度比年轻人低约30%。中暑的恐怖之处在于它的突然性和隐蔽性。轻度中暑时,你可能只觉得有点头晕、乏力,但如果继续暴露在高温环境中,病情可能在短短30分钟内急转直下。

我们的身体温度调节系统就像一个精密的恒温器,正常情况下能将体温维持在36.5℃-37.5℃之间。但当这个系统因为过度劳累或环境温度过高而崩溃时,体温会失控上升。医学研究表明,当体温超过40℃时,细胞开始大量死亡,41℃以上会导致不可逆的器官损伤,42℃则可能在短时间内致命。

换个视角看:我们的身体细胞内充满了蛋白质,这些蛋白质就像精密的机器一样执行各种生命功能。但蛋白质有个特性——它们非常“怕热”。当温度过高时,蛋白质会变性,就像煎锅里的鸡蛋从透明变成白色一样,一旦变性就无法恢复原状。中国医学科学院的一项研究显示,重度中暑患者的多器官功能衰竭死亡率高达33%,即使救治及时,也有约15%的患者会留下永久性神经系统损伤。

最令人担忧的是,气候变化正使极端高温天气变得更加频繁和强烈。世界气象组织预测,未来十年,全球将有更多地区经历40℃以上的高温天气,持续时间也会更长。

面对这样的高温威胁,我们该如何保护自己和家人呢?关键在于理解中暑的风险因素和预警信号。哪些人群最容易中暑?老年人、慢性病患者、服用某些药物的人(如利尿剂、β阻滞剂)、酗酒者以及长时间在户外工作的人。如果你或家人属于这些高危人群,就需要格外警惕。

王叔叔的经历给我们提供了宝贵一课。他今年67岁,有高血压病史,去年夏天坚持每天下午三点出门遛弯。“那时觉得阳光没那么强了,应该没事。”结果一周后因中暑住进了医院。医生告诉他,下午2点到5点虽然阳光强度下降,但地表温度和空气温度往往达到一天中的最高值,恰恰是中暑高发时段。

中暑前身体通常会发出信号:过度出汗后突然停止出汗、皮肤发热发红、头痛头晕、心跳加速、呼吸急促……如果出现这些症状,请立即停止一切活动,转移到阴凉处,并尽快就医。

有意思的是,中国传统医学早已认识到“暑邪”的危害。《黄帝内经》中就有“暑伤气”的记载,认为暑热会损伤人体元气,导致各种不适。现代医学研究证实了这一古老智慧的科学性,极端高温确实会导致人体能量代谢紊乱和多系统功能障碍。

在高温季节,保持室内温度在26-28℃是最理想的,这一温度范围既能有效预防中暑,又不会因过度制冷导致温差过大引发其他健康问题。中国老年医学会研究显示,老年人在26℃左右的环境中,心血管负担最小,睡眠质量最好。

我们都知道多喝水很重要,但你可能不知道的是,喝水的方式和时机同样关键。清华大学公共卫生研究中心发现,在高温环境下,每30分钟小口饮用150-200ml水的效果,远好于一次性大量饮水。这是因为人体吸收水分有一个生理极限,过量饮水反而会增加心脏负担。

最容易被忽视的是室内中暑风险。很多人以为只要不出门就安全了,但缺乏空调的闷热房间同样危险。北京协和医院急诊科数据显示,约28%的中暑患者是在室内环境中发病的,其中大多是老年人。

在这个气候变化加剧的时代,我们需要重新审视自己的生活习惯和应对策略。也许,未来的夏季将不再是我们熟悉的那个夏天,而是一个需要认真对待的“生存挑战”。懂得珍爱生命的人,都会把这篇文章分享给家中的长辈。因为知识就是力量,而这种力量,可能在某个炎热的下午,挽救一个宝贵的生命。