现在的年轻人流行“内推前任” 前任变资源

当下年轻人流行一种新趋势,将前任视为资源而非障碍,通过“内推前任”的方式,将前任的经验和资源转化为自身成长的动力,这种趋势反映了年轻人对于人际关系的新理解,更加注重资源的共享和利用,而非过去的恩怨纠葛,此举有助于年轻人更好地面对挑战,实现自我价值的提升。

内推,过去是找工作的重要手段。如今,这种选拔制度甚至蔓延到了恋爱领域。

在互联网上,找对象这件事已经变成了乡土版大众点评。无论你的条件有多优秀,都比不过前任说的两个关键词:谈过,推荐。

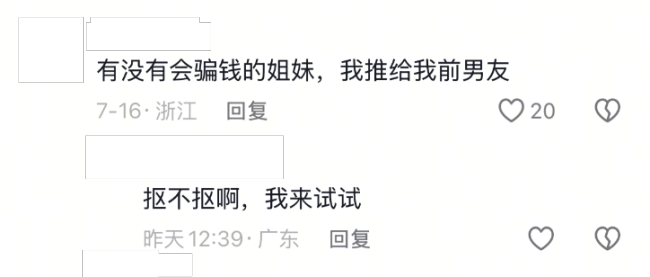

这场二手前任的交易热潮始于一位网友momo在网上抱怨现在谈恋爱很难,并随口说了句“求姐妹内推前任”。起初大家只是调侃,但不久后,一群热心人开始为前任撰写推荐文书。

短短几天,内推前任发展成了一个神秘的民间组织,内部纪律分明,帖子格式规整。封面图必须用软件自带的文字生成器制作,内容基本遵从标准模板:地点、年龄、性别,以及对靠谱前任的期望。评论区则像招聘软件的简历筛选界面,只需指尖轻动,就能收获一筐优质人选。

这些评论和帖子的内容一样整齐。人们有自己不成文的规定:身高和年龄任选其一作为开头,颜值和财富水平紧随其后,再加上MBTI和星座,简短一行字就能勾勒出一个人的品相。冷白皮和薄肌是外表的加分项,央企和体制则是优先择偶的象征。如果前任有腹肌或前凸后翘,私聊界面大概率能轻易达到消息99+。一句“情绪稳定”也能稳固人心。

评论区的人们对前任的人格魅力如数家珍,仿佛闯进了本地的人才市场,优质男女按斤卖。善良的内推者还会义务评论前任们的优点和缺点,从家庭背景到家里养了几条狗,都秉持着有问必答的专业服务,以自己的人格担保信息的真实性。

短视频平台上也开始逐帧分析内推对象。能上小黄车还不被秒抢的人一定有不少瑕疵。比如,男子气概体现在一生气就喜欢动手打人,男人味指的是打完球不洗的臭袜子。秉承勤俭节约的精神,把这样的物品挂上二手平台,卖出50元的高价,即可赐名会“过日子”。

如此严格的内推流程也有精密的等级划分。分析众多前任的内推文件后,可以将正在流通的前任分为几个等级:99新、9成新、8成新、微瑕和全瑕。大多数人觉得99新的复合几率太高,微瑕以下的不可接受,因此9成新或8成新的前任才是最优选择。

匹配速度也变得极快,只要在同一IP属地,善解人意的前任们像是点满了攻速的丘比特,一味点击私聊。话题大热之后,连专业人士也被吸引过来掺一脚。比如,离婚律师估计也没想过有一天能挤进说媒的赛道。

比起求内推,更让人捉摸不透的是愿为前任作嫁衣裳的这群人。分手后,一般人难以坦然接受把前任拱手让人。然而,评论区里的人却充满热情推销自己的前任。根据动机猜测,愿意内推前任的人大致分为两大门派:纯爱派和惜才派。

纯爱派的分手多出于外部因素,表面上要做最好的朋友,实际上仍暗藏情愫。惜才派坚信真诚可以打出与前任的双赢结局,甚至把自己誉为伯乐,提供360度全方位服务。

除了热心提供参考的人们,还有一部分人在评论区为大家志愿捉鬼。他们严格按照地区行动,立誓要把自己的前任献祭给大众。这种对前任的天然恨意,倒是我们之前所熟悉的叙事。

还有更有长远目光的人已经在献祭自己的合法老公。当事人高亮两次“可以立马离婚”,还留下一句淡淡的“孩子大了不用管,公婆也快死了”。她颇为贴心地勾勒出具体的用户画像,适合想要孩子但不想带孩子的姐妹。

这场闹剧中,想谈恋爱的人急得无差别冲锋。一些博主根本没有谈恋爱的心思,只是复制文案跟风抽象,却发现一堆自我内推的人纷纷贴上来。有人勇敢选择了和一对前男女友面基,回来后连夜写出小作文diss。

无论是感情现状如何,每个人都有一个共同点:相信被前任认可的人,在家庭背景、人品、性格这几个硬性条件上不会有太大问题。社交媒体上的舆论也反映了人们对亲密关系的恐惧。相亲、约会软件、朋友介绍都不一定靠谱,谈之前也要四处搜集信息。

在这片混沌中永恒不变的是,在谈恋爱时,我们都希望对方是一个好人。而收前任的人往往已在相亲和交友路上奔波太久,忘记了最初的标准,只记得要“谈”。

深挖内推前任的现象,更像是现在社会意识形态的镜像。前任不仅是感情上的旧人,更是一个拿得出手的资源。每一条抽象的相亲文学背后,其实都是一场巨大的利益互换局。相较于传统的恋爱步骤,人们在感情上变得更加急功近利。以往推崇的日久生情,如今也被安上了先行的条件筛选。喜欢不再是一瞬间的感觉,而是通过细则罗列推断出来的最佳路线。

恋爱及婚姻在传统思想中是可以跨越阶级的叙事。但在现代社会,爱被视为奢侈品。人们更看重门当户对、资产相当,这也是为什么会出现“先对后爱”的逆向逻辑。安全感成为择偶的底层逻辑,复杂的环境让人们需要外界言论来验证他人的好坏。

我们正在进入亲密关系滑坡的时代。资源互换固然无错,但需要记住的是,爱永远不是靠提前漏题就能满分的考卷。