北京:气温32℃,体感42℃,高温津贴怎么算? 温差引关注

北京气温高达32℃,体感温度更高达42℃,引发公众对高温津贴的关注,关于高温津贴的计算方式,目前存在多种说法,具体标准还需参考当地政策和规定,温差也受到广泛关注,人们呼吁相关部门加强监管,确保劳动者在高温天气下的权益得到保障。

今年夏天,全国多地持续高温。6月24日,北京发布高温预警,城区多地气温突破37℃。7月11日,北京再次发布高温黄色预警,预计到14日,平原大部分地区的最高气温将在35℃以上。然而,人们发现手机或天气应用显示的气象温度与实际体感温度存在明显差异。

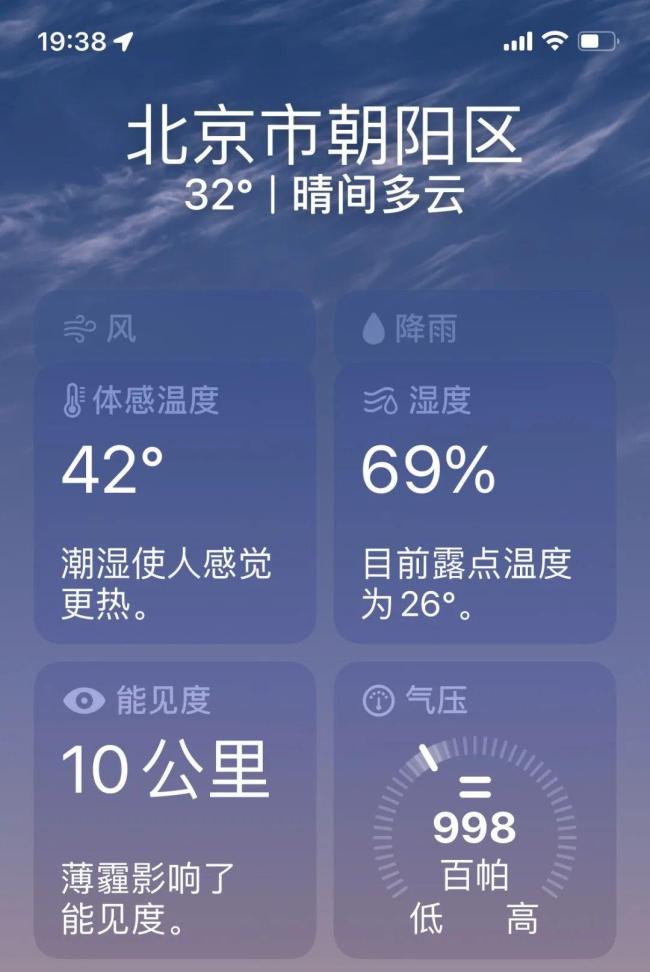

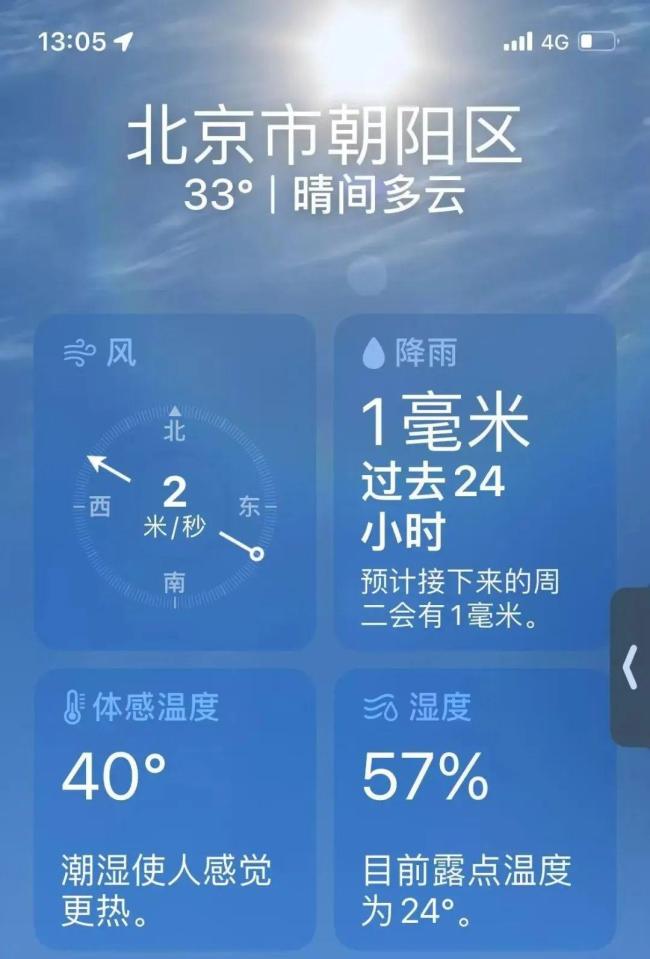

司机刘师傅对这种现象深有体会:“手机预报34℃,可我车里仪表盘都飙到41℃了!”下车后,他感觉地面的热气迅速往腿上窜。类似的观察也出现在其他时间点:7月5日晚上7点半,气象温度32℃,体感温度高达42℃;6日午后1点半,气象温度34℃,体感温度已达40℃;11日午后1点,气温33℃,体感温度40℃。这种“数字热度”与体感热度的反差,在柏油路面、密闭车厢或烈日直射下尤为显著,引发了公众对气象温度和体感温度的关注。

高温津贴是国家保障劳动者权益的刚性要求。根据2012年国家多部委联合印发的《防暑降温措施管理办法》以及北京市人社局等四部门2014年发布的相关通知,用人单位在35℃以上高温天气安排劳动者从事室外露天作业,或无法将工作场所温度降至33℃以下时,必须支付高温津贴,并纳入工资总额。这意味着高温津贴是企业法定责任的一部分。

关于高温津贴发放依据的问题,北京市人力资源社会保障热线12333工作人员明确答复,政策执行的法定标尺是气象台发布的“气象温度”。当体感温度远超气象温度时,津贴发放依然以气象部门发布的天气预报信息为准。

为何体感温度与气象温度常常出现“温差”?北京市气象局工作人员解释,气象部门提供的是标准观测环境下测得的“空气温度”,即“气象温度”,而“体感温度”则是人体综合感受,受制于多重复杂因素,如穿衣材质、颜色深浅、个体差异(老人、小孩、性别、体质)以及湿度、风速等。由于高度主观且难以精确量化和标准化,气象部门并不发布官方“体感温度”。

手机天气应用中显示的“体感温度”数据来源方面,苹果和华为客服均表示,数据来源于中国气象局等官方平台,体感温度数值基于公共数据信息分析得出。但具体测算方式因个体感知存在差异,客服人员表示并不了解。

现实感受与气象预报间的“温差”凸显了技术测量与个体体验、标准化管理与复杂现实之间的张力。虽然体感温度是真实而切肤的,但在现行制度框架下,它难以被转化为统一、可核查的行政依据。政策制定者选择“气象温度”作为客观、权威且易于统一执行的标尺,确保规则的“统一性、公正性和可操作性”。

在高温天气日益频繁且强烈的今天,有些劳动者无法完全避开高温时段工作,这种“温差”促使我们思考如何在坚持制度刚性与保障劳动者权益之间寻求更精细的平衡。科技手段尝试提供更贴近真实环境的区域性微气候数据,制度设计是否可以吸纳更具象的温度表达?这不仅关乎基本公平,还指向一个更深层的追问:如何使制度设计更贴近人的最本真感受,传递更细腻的“制度温度”。

这份“温差”,不仅是空气的热度,更是社会治理如何在效率与共情、刚性与弹性之间持续探索的刻度。