末日预言未应验 日本国内有何反应 信任危机浮现

末日预言未应验,引发日本国内信任危机,面对预言的失败,日本民众开始质疑预言的可靠性,政府和宗教界的信誉受到挑战,信任危机逐渐浮现,对政府和宗教的信任度下降,这一事件引发了广泛的社会关注和讨论,对日本社会的稳定和发展带来了一定的影响。

2025年7月5日,预言中的“末日”并未降临,东京的摩天大楼依旧矗立,海啸也未曾吞噬海岸线。然而,一场无形的、更深层次的震荡已在日本社会内部悄然扩散。这并非地壳的物理运动,而是源自一本漫画书的“末日预言”所引发的集体焦虑,其涟漪效应远超想象。尽管日本气象厅和地质学界反复辟谣,强调其毫无科学依据,但恐慌情绪却在社交媒体上迅速蔓延,直接影响了民众的出行选择和消费行为,侵蚀着社会对科学、权威与媒体的信任基石。

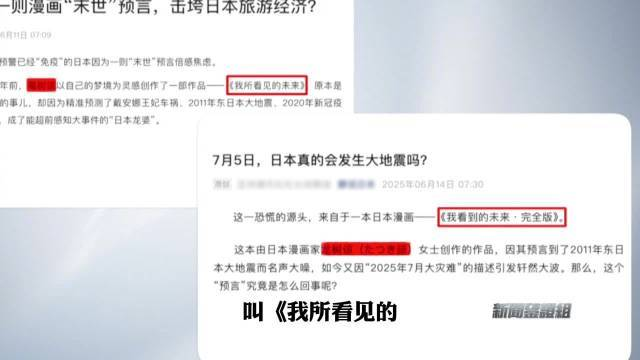

这场“末日预言”的荒诞剧起源于日本漫画家龙树谅1999年出版的《我所看见的未来》。书中记录了自1976年以来的诸多“梦境”,并声称其中一些已“应验”,例如“2011年3月大灾难”的模糊标注,恰巧与东日本大地震的时间点“吻合”。这为她披上了一层神秘的“预言家”外衣。真正将这场“梦境”推向社会恐慌高潮的是2021年该书再版时的商业操作。出版商在封面醒目地添加了“2025年7月5日凌晨4:18海底爆炸引发海啸”等具体细节,将原本模糊的梦境预言包装成了精准到分钟的灾难倒计时。这一极具煽动性的营销噱头借助互联网迅速传播,相关视频在YouTube上的播放量轻松破亿。

面对谣言,日本官方和科学界迅速作出反应,试图用理性之光驱散恐慌。日本气象厅长官野村龙一多次公开声明,指出以现有科技水平预测地震的具体时间、地点和规模是“不可能的任务”,任何精准日期的预言均属无稽之谈。地质学界也强调预言中“海底爆炸形成新大陆”所需的9-10级地震能量远超地球地质运动所能释放的极限。日本气象厅和国土地理院反复重申当前全球地震活动处于“平静期”,没有迹象表明近期将发生特大地震。然而,这些来自专业权威的辟谣在汹涌的恐慌情绪面前显得苍白无力。

科学的理性之声在“末日预言”面前被轻易淹没,背后深藏着复杂的社会心理机制。人们倾向于寻找和相信支持自己已有信念的信息,而忽略那些反驳信息。龙树谅漫画中“应验”的少数预言被无限放大并固化为“预言家”的形象,而大量未应验的则被选择性遗忘。这种认知偏差使得公众在面对信息时并非进行客观评估,而是带着预设的滤镜去筛选。

情感驱动而非理性分析在主导判断。面对自然灾害这种巨大的不确定性,人类本能地渴望获得某种“确定性”,即使这种确定性指向毁灭。日本作为一个地震、海啸等自然灾害频发的国家,民众对灾难的敏感度和潜在恐惧根深蒂固。加之经济停滞、人口萎缩带来的集体焦虑,使得灾难叙事更容易被放大,成为宣泄社会压力的出口。末日预言恰好提供了这种“确定性”的幻觉,让人们在无力感中找到一种虚假的掌控感。

从众心理也在谣言传播中推波助澜。在社交媒体的算法推荐机制下,相关内容被不断推送,形成“信息茧房”,个体焦虑在群体中迅速蔓延,最终形成集体恐慌。当人们看到身边有人开始囤积应急物资、改变出行计划时,便更容易产生“宁可信其有”的心态。例如,东京超市应急包销量激增300%,部分航空公司减少赴日航班,香港赴日游客下降11.2%,这些数据都印证了从众行为的强大影响力以及非理性情绪对现实经济活动的直接冲击。

回顾历史,末日预言引发社会恐慌并非孤例。2012年的玛雅末日预言曾导致全球防灾用品销售激增210%,尽管美国国家航空航天局连续发布12次辟谣声明,仍未能完全阻止恐慌蔓延。千禧年危机也曾引发全球对计算机系统崩溃的担忧,尽管最终未发生大规模灾难,但其间社会各界投入了巨大资源进行预防。与这些案例相似,日本此次事件同样揭示了人类在面对不确定性时对确定性的病态渴望以及信息传播环境对集体情绪的巨大影响。不同之处在于,本次日本末日预言与“失去的三十年”背景下的社会焦虑深度捆绑。经济停滞、人口萎缩等现实压力使得民众更容易将灾难叙事视为对现状的一种隐喻或情绪投射。

更令人警醒的是,商业和流量驱动在本次事件中表现得尤为突出。出版商通过刻意炒作预言细节,将一本旧漫画重新包装,成功推动销量暴涨560%。自媒体则通过炮制“末日生存指南”短视频,播放量轻松破亿。专家痛批“算法推荐放大了谣言,平台难辞其咎”。这种将公众焦虑转化为经济利益的行为不仅催生出基于恐慌的“末日经济”和“避险文化”,更暴露了资本逐利下对社会责任的漠视以及监管的滞后。

“末日预言”的涟漪效应远不止于短期恐慌和经济损失。它正在悄然侵蚀社会对科学、权威与媒体的信任基石。当科学的理性之声被非理性的谣言淹没,当政府的辟谣被质疑为“掩盖真相”,当主流媒体的集体沉默被解读为“心虚”,这种信任的流失将带来深远影响。长此以往,社会应对真实危机的集体韧性将受到严重削弱。在未来面对真正的自然灾害或公共卫生危机时,民众可能因对官方信息的不信任而延误响应,影响公共政策的有效执行和社会协作,从而加剧危机后果。这种信任的崩塌比任何一场虚构的灾难都更具破坏力。

截至2025年7月4日,日本并未观测到任何特大地震前兆,科学数据已明确证伪了这一预言。此次事件的本质是商业炒作、公众焦虑与信息传播失序的结合,一场由人类自身恐惧和贪婪共同导演的闹剧。真正的安全感源于日常的防灾准备、对科学的信任以及批判性思维的培养。警惕非理性信息对社会信任体系的长期侵蚀,呼吁社会各界加强科学素养和批判性思维,以应对未来可能出现的类似挑战。毕竟,地球不会因某个日期停止转动,但恐慌可能真实摧毁生活。唯有重建对科学的信仰、对权威的信任,并提升全民的信息辨别能力,社会才能在不确定性中保持清醒和韧性,避免被下一个“末日预言”所裹挟。