媒体评包头两次招聘像“私人订制” 公平招聘何以难守

媒体评论包头两次招聘事件,称其像“私人订制”,引发公众对招聘公平性的质疑,包头市的两次招聘过程中存在诸多争议,公平招聘原则受到挑战,对此,社会各界呼吁加强监管,确保招聘过程公开透明,维护公平竞争的环境,包头市两次招聘引发媒体关注,被指存在“私人订制”现象,引发公众对招聘公平性的质疑,呼吁加强监管,确保招聘公平。

招聘不应成为私人订制,公平不能被特定人选霸占。据媒体报道,包头市委讲师团的人才引进因疑似“萝卜招聘”而遭到举报。2023年和2025年的两次招聘中,出现了相同的三名面试通过者,连年龄门槛的微调也显得像是为某些人量身定制。

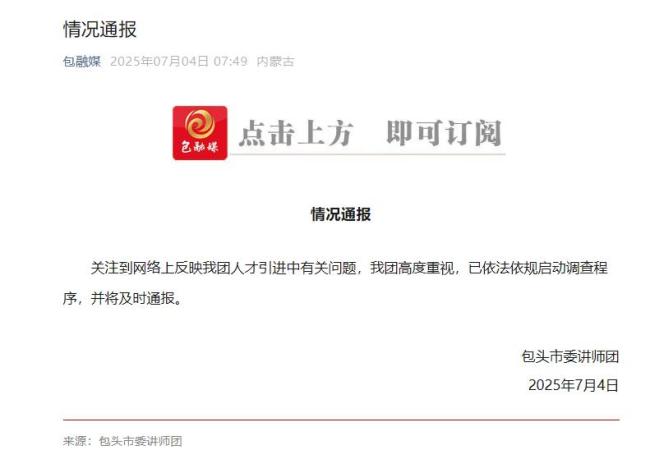

7月4日,官方回应称已启动调查,并承诺依法依规查清真相。2023年12月,包头市委讲师团发布公告,计划引进4名紧缺人才,流程简化到仅有报名、面试、体检、公示等环节,没有笔试和其他考核。最终,只有王某丹、郜某兴、张某三人入围面试名单,但招聘因举报被叫停。

2025年1月,讲师团重启招聘,计划招3人,岗位要求与2023年几乎相同,唯一变化是将年龄限制从“38周岁以下”放宽到“40周岁以下”。2月28日,面试结果出炉,依然是那三位熟悉的面孔。更引人注目的是,2023年的年龄要求是1985年6月30日后出生,2025年则改为1985年1月后出生,这半年的调整恰好能让某些“超龄”选手重新进入赛道。此外,整个招聘过程只有面试,没有笔试、评分标准和考官信息,难免让人怀疑其中存在黑幕。

核心问题在于,整个招聘过程看起来像是在“玩剧本杀”。两次名单高度重合,年龄条件精准调整,流程简单到“只看脸”,这些巧合堆在一起,仿佛是一出“因人设岗”的戏码。人社部曾明确表示,人才引进不能搞“绕道进人”,必须公开透明。包头此次操作明显违反了这一规定。网友不是傻子,一眼就能看出其中的猫腻。

面试作为唯一考核环节,本身就容易藏私心。没有笔试的客观评分,面试全凭主观判断,谁能保证不掺杂个人情感?更别提2023年招聘因举报中止后,官方没有给出具体解释就重启,这种做法无疑加剧了公众的不满。如果连基本程序的公平都守不住,人才引进的公信力还剩几分?

类似事件屡见不鲜,每次都是“量身定制”的套路,年龄、学历甚至工作经历都像是为某人量好的西装。这种操作不仅寒了广大考生的心,也让事业单位的公信力一再下滑。人才引进本该是选贤任能的舞台,却变成了“关系户”的游乐场。

针对包头此次疑似“萝卜招聘”事件,网友们不仅想要真相,还希望得到一个合理的解释:2023年为何中止?举报内容是什么?2025年为何“复刻”?这三个“幸运儿”到底有什么背景?大家要的不是吃瓜,而是公平。官方的回应算是个起步,但光说“依法依规”不够,需要拿出真凭实据。面试评分标准应公开,考官名单应公布,2023年的举报内容和调查结论也应交代清楚。否则,网友的质疑只会更加猛烈。

公开公平的招聘,不是给谁开后门,而是给每个有才华的人一个机会。两次名单“神同步”,年龄要求“精准调整”,这些操作让网友感到失望,信任也被透支。官方的调查是个起点,但结果应经得起质疑,经得起历史检验。招聘不公,寒的不只是人心,还有无数为梦想努力的年轻人。公平公开,才是最好的“通行证”。