华为新电池专利挑战物理极限 电动车续航革命

华为最新电池专利突破物理极限,为电动车续航带来革命性进展,该专利将显著提高电池能量密度,实现更长的续航里程和更快的充电速度,这一创新技术的出现,将推动电动车行业的发展,为消费者带来更优质的出行体验。

华为新电池专利挑战物理极限。华为申请了一项固态电池专利,这项技术能让电动车续航达到3000公里,并在5分钟内充满电。虽然听起来像是科幻电影中的情节,但华为通过新技术让这一梦想逐渐变为现实。然而,这项技术背后仍有许多实际问题需要解决。

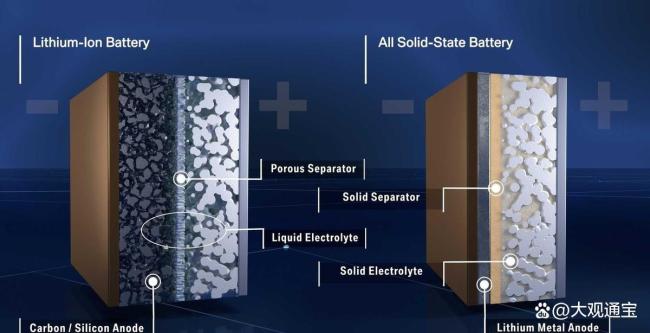

该专利的核心在于使用一种特殊材料——硫化物作为电池电解质,并掺入氮元素。硫化物本身具有极高的能量密度,但它与金属锂负极结合时会产生各种副反应,导致电池不稳定。加入氮元素后,能在界面形成一层保护膜,从而减少这些问题。这样,硫化物固态电池的能量密度可以达到400到500 Wh/kg,远超目前普通锂离子电池的100多 Wh/kg。这意味着同样大小的电池能存储更多电量。

由于高能量密度,这种电池在实验室标准下可以轻松实现3000公里的续航里程。一辆中型轿车如果装上这种电池,按CLTC工况测试,可以连续行驶约1860英里,相当于从北京到广州再折返一趟。充电速度也非常惊人,只需5分钟就能从零充到满电。不过,这需要超级充电设施,输出功率需达到兆瓦级,相当于一台大工业设备的耗电量,现有的快充桩无法满足需求。

成本是另一个挑战。生产这种硫化物固态电池每千瓦时需要花费8000到10000元人民币,而普通锂离子电池每千瓦时仅需1000多元。高昂的成本主要源于硫化物原料价格昂贵和生产过程中需要全程在惰性气体环境中操作,否则材料会变质。此外,硫化物接触空气会释放剧毒硫化氢气体,运输和储存都需要严格密封,增加了额外的风险。

充电基础设施也是一个难题。现有的充电网络无法支持兆瓦级充电桩,主流城市的公共充电站功率最多几百千瓦,相差一个量级。同时给多辆车快速充电还会对电网造成巨大压力,可能导致电网崩溃。这不仅涉及技术问题,还关系到全球充电基础设施的整体升级。

硫化物固态电池还有其他技术障碍。其导电率比液态电池低,导致界面阻力大,影响充放电效率。生产工艺也复杂,需要将电极纳米化处理并用高温压合固态电解质层,每一步都容易出错。目前这些流程只能在实验室小规模进行,无法大规模量产。

华为在新能源领域野心不小,已与四家中国车企合作推出多个品牌,并与宁德时代、长安合作成立了阿维塔。固态电池专利竞争激烈,中国企业如华为、比亚迪、宁德时代都在发力,专利申请量占全球三成以上。华为此举旨在突破日韩企业的技术壁垒,提升中国电池产业的竞争力。

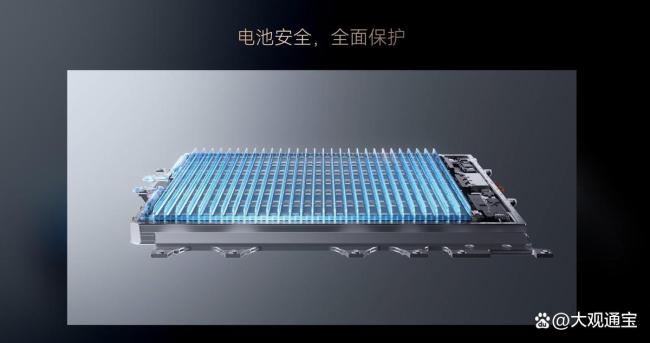

行业内的类似技术还在起步阶段。宁德时代、比亚迪也在研究固态电池,但目前半固态电池尚未商业化。广汽和奇瑞计划进行装车测试,但没有具体时间表。这种电池还能减少火灾风险,因为固态结构隔绝了液体泄漏,隐患大大减小。

未来,华为可能将其智能系统与这种电池整合,提供给问界、智界系列车型。但量产门槛高,实际应用还需等待工艺成熟。硫化物固态电池循环寿命理论上可达上万次,是普通电池的三倍多,数据来自实验室测试。

环保方面,生产硫化物电池的毒气风险不容忽视。制造过程不当会导致H₂S泄露,危害工人和环境,监管必须跟上。低温下,这种电池表现更优,在-30℃时能保持85%的电量,解决了电动车冬天续航缩水的问题。

专利文件详细描述了掺氮工艺:在硫化物晶胞中嵌入氮原子,生成Li₃N化合物,抑制锂枝晶生长,从而根治电池短路问题。电池结构上,采用多层堆叠固态电解层,减少内阻。

对比主流电池,这种电池的优势明显:续航里程三倍长,充电速度快几十倍,寿命也更久。然而,所有数据目前仍在理论阶段,尚未有实际产品问世。华为的专利申请刚刚公开,全球专家都在密切关注进展。