投资人称挤破脑袋也要上机器人牌桌 资本狂热押注具身智能

投资人纷纷表示,机器人领域成为资本追逐的热门领域,即使竞争激烈也要参与其中,他们狂热押注具身智能领域,认为机器人技术将成为未来产业革命的核心驱动力之一,尽管市场变幻莫测,但资本对机器人的热情不减,期待在这一领域获得丰厚的回报。

机构现在争相进入具身智能赛道。一位头部机构投资人表示,2025年的具身智能领域正经历前所未有的资本狂热。IT桔子数据显示,2025年前五个月,机器人领域的融资额已达232亿元,超过2024年全年的209亿元。

据华映资本董事刘天杰观察,今年具身行业的一个显著特征是大型产业投资者开始入局。此前,互联网公司如美团、字节、阿里和腾讯的参与还算正常,但比亚迪和宁德时代等制造业巨头的加入则显得格外引人注目。刘天杰指出,这些企业在早期阶段选择入局,说明它们有自身的战略考量。

一方面,机构争相投资,给被投企业远超预期的资金;另一方面,具身行业的创业者普遍感到估值被低估。这种矛盾反映出中国具身智能产业的特殊发展阶段,或许只是万亿规模前景下的前奏。

刘天杰桌上堆满了具身智能项目的商业计划书,他表示,云深处上一轮融资规模超出原定额度近十倍,宇树科技同样火爆,但由于采取邀请制,很多机构难以进入。背后是产业资本和财务机构的集体押注。宁德时代和比亚迪等制造业巨头罕见出手,美团和字节等互联网大厂早已布局。刘天杰认为,产业资本更多是战略卡位,宁德时代可能在寻找电池的下一个应用场景并提前布局。

他强调,行业早期投资成功率低,即使是明星公司宇树科技,未来走势也需要长期观察。华映资本的策略是进行赛道式布局,注重企业穿越周期的能力,控制总投资额,并寻找优质标的,如在特定场景下已经找到批量商业化出货的可能性或聚焦下一代技术趋势的公司。

具身智能之所以火热,既有宏观因素也有微观技术影响。私募股权行业经历了多年低谷后迎来政策暖风,投资信心得到修复,节奏加快。AI尤其是大模型技术的升级对具身产业带来明显提振。具体到关键技术节点,2012年深度学习与卷积神经网络的成熟推动了感知层的突破,诞生了计算机视觉四小龙;2016年强化学习带来了控制层的突破,出现了“蔚小理”和波士顿动力等企业;2020年预训练大模型的出现引发了决策层的突破,进一步推动了大模型与具身智能的发展。

尽管机构抢筹,创业者却普遍感到估值“委屈”。自变量机器人创始人王潜算了一笔账,美国具身公司Figure AI估值约390亿美元,Physical Intelligence估值约24亿美元,而中国头部公司仅几十亿人民币规模。在他看来,中美技术水平相当,且中国市场还有供应链优势,估值差距不应如此大。

回国创业之前,王潜观察到硅谷硬件领域的创业者不多,即使有成功率也不高。而在深圳创业,能体会到国内供应链的成熟高效:在深圳定制一个零件只需几天,但在国外可能需要数月之久,且数据收集成本也远低于欧美同行。

较低的估值成为具身智能行业发展的阻碍之一,王潜表示,这直接影响了基础模型研发方面的投入。虽然行业内已有不少公司宣布布局具身大脑和底座大模型,但实际投资力度不一。星动纪元创始人陈建宇认为,目前行业完全没有到泡沫的程度,市场规模理应比智能汽车和大语言模型行业都要大,但目前来看,具身行业的投资规模与融资资金水平仍较少。

作为投资人,刘天杰从赛道本质分析称,泡沫是短期投资者的概念。在万亿级市场的早期阶段,出现百亿级公司很正常,判断核心是这件事是否有价值。如果长期来看有价值,眼下的泡沫与否主要是价值与价格是否匹配的问题。他援引电动汽车发展史佐证,早期新势力估值高企,穿越周期后成长为千亿甚至万亿规模企业。

在陈建宇看来,具身估值规模未达到智能汽车同等量级的原因在于行业周期更长,尚未找到核心规模化商业应用的闭环。未来一旦出现一家头部企业找到规模化商业应用并落地实现,行业非常有可能迎来第二波大的资本爆发。

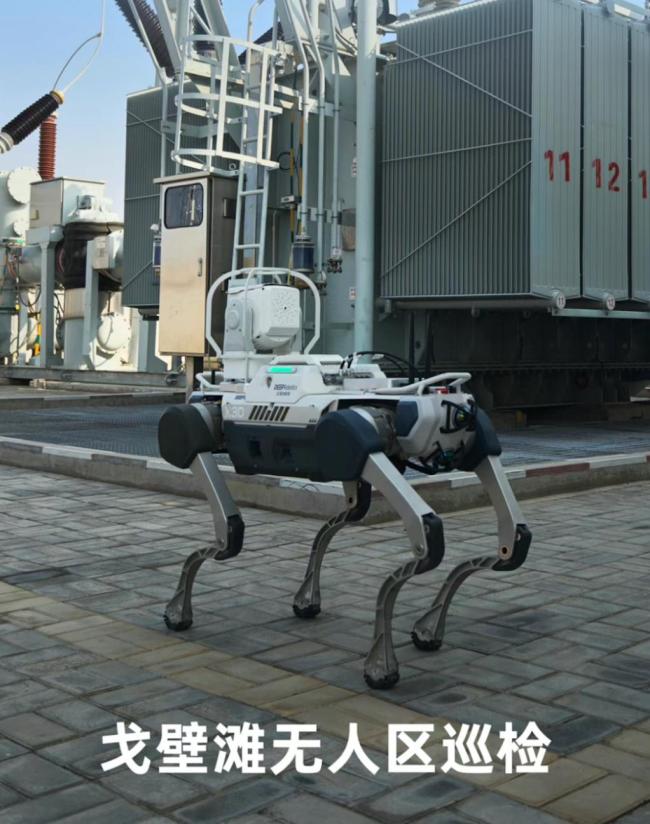

眼下,早期阶段的具身行业面临诸多挑战,包括环境适应性与泛化能力、硬件系统可靠性、数据获取难度、缺乏技术标准与通用平台、成本管控等。基于此,从业者根据各自企业基因与资源优势选择了多元化发展路径。东吴证券梳理显示,在机器人领域,通用型机器人已经在工厂、物流、医疗等领域实现了初步商业化应用,而人形机器人等高端智能体则面临着更大的商业化挑战。

长期来看,具身行业未来很大概率也将是多元化状态。陈建宇称,智能车领域包括手机厂、芯片与算法公司、自动驾驶公司、零部件厂商,具身终局也可以参照类似生态。王潜表示,最终机器人行业会介于手机市场和汽车市场之间,收敛至全球一二十家主机厂的规模,其中做AI与硬件结合的巨头厂商会有较大机会。

目前,从业者正趁着行业热度密集融资与上市。6月以来,卧安机器人(深圳)股份有限公司、斯坦德机器人(无锡)股份有限公司、镁伽科技等具身企业相继启动上市流程。刘天杰表示,国家层面加大对具身产业的重视力度,同时部分企业在特定场景实现批量化落地,未来三年可能会有3-5家具身企业完成上市动作。