教的没用、用的不学?北体新闻学毕业的我到大厂做制片人靠的是什么 跨界与学习力

北体新闻学毕业后,我跨界成为大厂制片人,靠的不是学校教授的所有知识,而是自己的跨界能力和学习力,我意识到教育中的知识并不完全适用于实际工作,因此不断自我学习,积极吸收新知识,并将其应用于实践中,通过不断尝试和努力,我成功地将所学与实际工作相结合,实现了从新闻学到制片人的跨界转型。

近年来,越来越多文史哲背景的毕业生进入互联网大厂,将人文素养注入行业。复旦大学每年也有不少文史哲学子入职头部互联网企业。以下是三位复旦文史哲毕业生分享的成长路径。

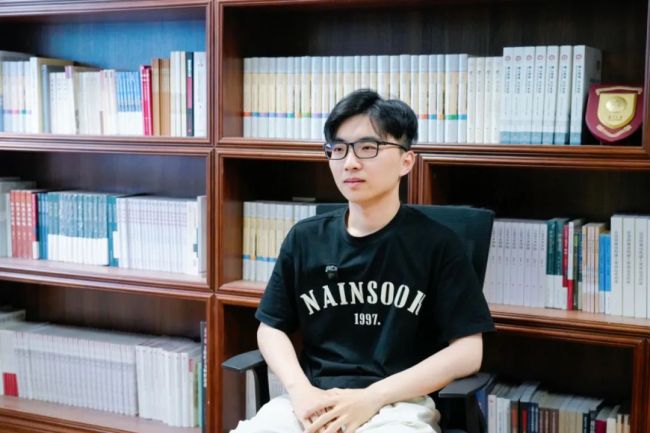

游丰硕在复旦中国语言文学系度过本硕7年时光,即将入职腾讯会议产品策划岗位。本科低年级时,他跟随中文系和书院的导师研读文学经典、整理方言材料,并参与了望道项目,培养了基础的文科科研思维。大三、大四学年,他在中文系语言学实验室参加专业实验,在华山医院康复科开展病理语言学项目,积累了扎实的数据收集与处理能力。这些经历为他之后的实习打下基础——在字节跳动实习时,他运用语言学知识制定语音合成的发音标准;在哔哩哔哩实习期间,他参与了直播AI字幕、音乐生成等功能的建设和探索。游丰硕认为,复旦丰富的课程资源和自由选课氛围让他突破了专业限制。语言学专业训练的思维方式、分辨能力和数据处理能力使他在面对复杂问题时更加得心应手。对于希望入职互联网企业的学弟学妹,他建议积极寻求校友帮助“内推”,同时主动拓展自身能力,把目标拆解成可执行的小步骤,坚持下去终会看到成果。

黄旻是2022级复旦历史地理研究所硕士,即将入职京东科技,从事人工智能产品的售前技术支持。从本科的交通土建工程专业到硕士研究历史地理学科,再到互联网大厂的跨界跳跃,他的经历诠释了“认知灵活性”在成长过程中的意义。2024年春末夏初,黄旻参加了上海大学生数字素养提升训练营,参观美团智能指挥中心、上海大数据中心,聆听专家主题讲座,完成物联网与AIoT相关作业,在概念层面建立对科技行业的基础认知。他认为,非技术背景者要想进入互联网行业,核心在于快速学习能力。通过链式学习法,他迅速积累行业知识。尽管找实习的过程充满挑战,但通过提前研究岗位需求并用既往经历证明学习能力,最终打动了面试官。黄旻建议保持对新兴领域的敏感度,学校提供的双学位、暑期项目都是跨界跳板,自我学习能力是持续进化的核心动力。

马赛知远在复旦研究了10年哲学,外国哲学专业博士毕业生即将入职小红书hi lab人文智能实验室,从事大语言模型的后训练工作。从2015年起,他跟随导师研究人工智能哲学与分析形而上学。学术研究中看似抽象的理论直接应用于大模型的后训练工作,帮助更好地理解人类偏好,让AI回答更具“人感”。2022年底大语言模型掀起热潮,马赛知远一边撰写博士论文,一边自学Python、开发小产品,积极参加通用人工智能大会等会议,与计算机领域老师进行思想交流。市面上主流的大语言模型产品大多缺少“人味儿”,难以真正做到“情感接入”。马赛知远选择入职hi lab团队,正是看中该团队对“人文训练师”的定位。他表示,哲学培养的批判性思维、系统性分析能力是跨界的底层支撑。在校期间,他充分利用学校资源,鼓励文科学生不要局限于人文领域,学校的暑期计划、小学期课程都是接触新领域的窗口。

从文史哲课堂走向互联网职场,复旦毕业生们用经历证明:专业从来不是职业发展的枷锁。