背后有啥猫腻?大学回应1年学费近15万:不盈利

关于大学一年学费近15万的争议,学校回应称不盈利,针对背后的猫腻问题,目前尚无法确定是否存在不当行为,需要深入调查了解相关情况,包括学费的构成、学校的财务状况等,最终的结论需要基于充分的事实和证据。

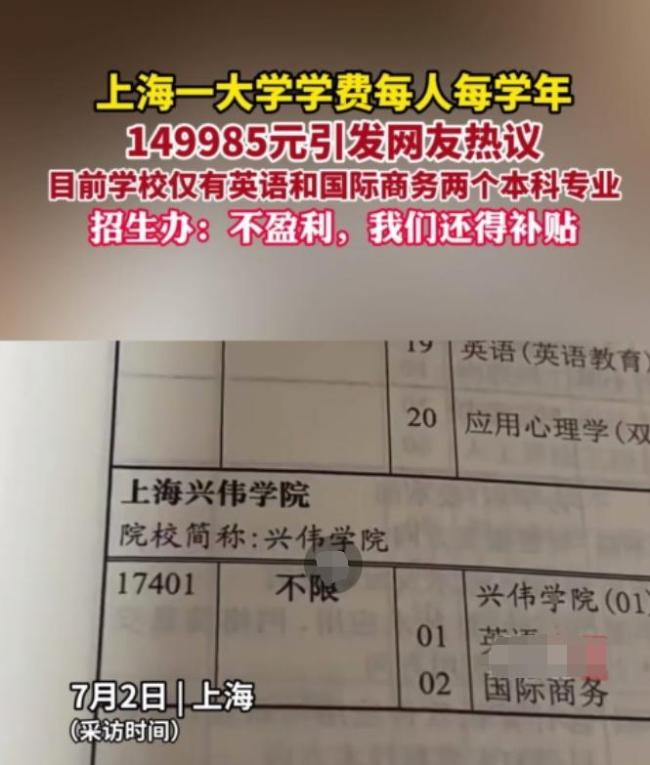

“149985元/年”,当这个数字和“学费”挂钩,上海兴伟学院一下子被推到了风口浪尖。7月1日,有考生报考志愿时发现这个天价数字,疑惑这所学校到底有何不同。两天后,学校招生办的回应更让争议升级:这笔钱不仅不够,四年下来每个学生还得补贴10万,要是赶上英语专业的海上游学项目,学校得再贴20多万。

这所学校的“贵”,确实有具体的支撑。英语专业学生要在海上漂一百多天,停靠十多个国家完成一个学期的学业,全程浸泡在纯英语环境里;国际商务专业的学生,大二就要组队运营真实公司,还能在国内、欧洲乃至全球任选一地完成三次研学。小班制教学,1:7.8的师生比,一百多人的在校生规模,让每个学生能分到的资源显得格外集中。

但网友的质疑像潮水一样涌来。“不盈利?股东不分红,挂职拿高薪总行吧?”“亲戚挂个职领工资,出国旅游记学校账上,谁能查?”“付得起15万学费的家庭,需要这种‘慈善’吗?”更有人直接调侃,“关门对老板、家长、国家都好”。这些话戳中了大众的痛点:当教育和高额费用绑定,信任的基石很容易松动。

其实争议的核心,不在于“贵”本身,而在于“贵得值不值”和“贵得透不透”。学校说的海上游学、公司运营、全球研学,确实是传统课堂给不了的体验。100多天在海上练英语,10多个人真刀真枪开公司,这些实践背后的成本显而易见——船票、海外住宿、公司运营资金、导师全程跟进费用,每一项都不便宜。

可公众的怀疑也并非空穴来风。非上市公司不用公开细节,“补贴”的钱从哪来,“不盈利”如何核实,这些信息的模糊地带,让“天价学费”难免被和“利益输送”“避税手段”联系起来。毕竟,能轻松拿出15万一年学费的家庭,本就处于少数,当这部分资源被集中投入,难免让人想到教育公平的问题。

有意思的是,学校提到“毕业生找不到工作的情况基本没有”,这或许是其吸引特定家庭的关键。对于看重实践体验和国际视野的家庭来说,花钱买资源、买机会,可能是笔划算的账。但对更多普通家庭而言,这样的教育模式更像一个遥远的符号,甚至会加剧“教育是奢侈品”的焦虑。

这件事最该让人思考的,是高等教育的多样性边界。有人需要低成本的基础教育,有人愿意为个性化体验付费,这本无可厚非。但无论哪种模式,透明度是前提。当“15万学费”背后的每一分支出都能说清,当“补贴”的来源和去向阳光化,质疑声或许会少很多。

毕竟,教育可以有价格,但不能没底线;可以讲特色,但不能藏猫腻。上海兴伟学院的争议,与其说是对“贵”的不满,不如说是对“值不值”“清不清”的追问。这道题,不仅是给这所学校的,也是给所有探索特色办学之路的教育者的。