校长回应给未录取同学发信质疑 仪式感引热议

校长回应因给未录取学生发信引发质疑,强调此举旨在体现仪式感,关注学生感受,这一做法引起广泛讨论,关注教育中的公平性和透明度问题,此举引发社会热议,反映了社会对教育领域的关注和期待,摘要字数控制在100\~200字以内。

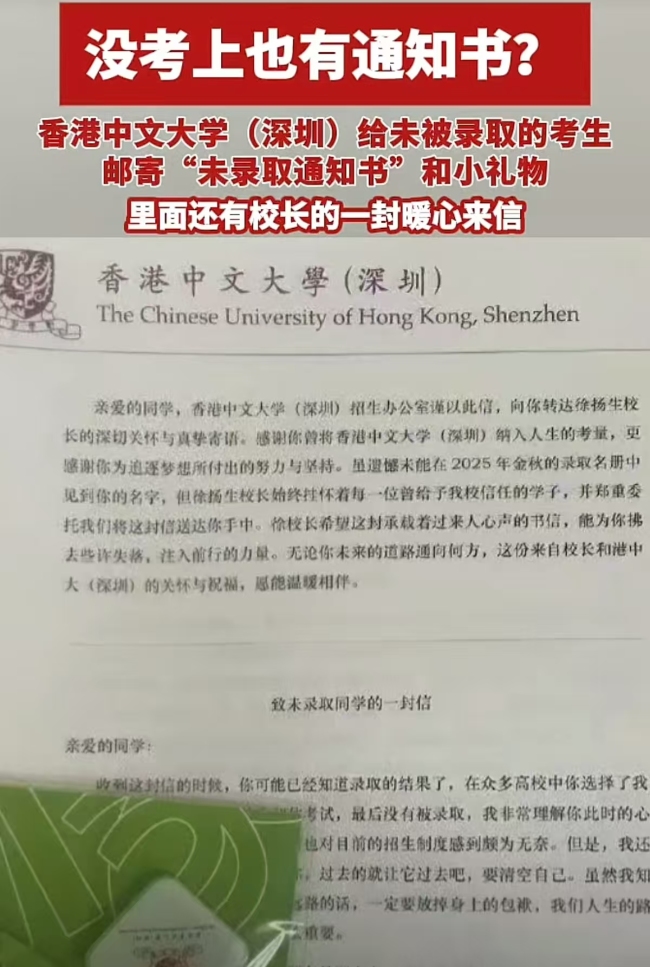

有网友发布视频称,自己虽然未能考入香港中文大学(深圳),却意外收到了该校寄来的一份“未录取通知书”。内含一封徐扬生校长的亲笔信和一个印有该校校徽的精美小礼物。有人调侃:“别人家的大学,连拒绝都这么有仪式感!” 也有人质疑这是多此一举:“让人白高兴一场,感觉像二次伤害。”“有点‘扎心’的关怀,收到可能更难受了。”

在国内的大学统招模式下,录取是有排他性的,被一所大学录取后,就意味着尘埃落定,不需要再通知考生没有被其他学校录取。所以,当考生收到一所大学的来信时,会默认这是录取通知。晒信的同学在帖子里说“以为是捡漏了”“跑着去拿快递”,结果拆开信一看,上面却写着“致未录取同学的一封信”,失望之情可想而知。

如果学生申请的是欧美大学,收到校方来信时,并不会默认是录取通知,因此也不会出现心理落差。因为申请制招生模式下,考生同时申请多所学校,而校方无论是否录取,都应有一个明确的答复,可以把“拒录信”理解成程序的一部分。

香港中文大学(深圳)虽在统招范围内,但属于提前批次,不影响考生报考其他学校。再加上香港的大学在没有纳入统招之前,也是申请制或自主招生制,给报考学生回一封信,并不算是很突兀的做法。而且,校方工作人员回应说,他们发的不是“未录取通知”,只是校长写给学生的一封信。

在统招制下,学校没有传统、也没有义务向未录取考生寄送“拒录信”或作出解释,考生和公众才会在面对新尝试时或觉得新鲜,或有些不解,甚至担心“二次伤害”。此前,云南大学给考生增加一个未录取的原因备注是“总分低”,也因其首创性,引发了热议。也就是说,大家对被拒绝是有所预期的,但可能还不大习惯被拒绝得如此认真,如此有“仪式感”。

相比于直白传递信息的备注,香港中文大学(深圳)“致未录取学生的一封信”的重点在于对学生的鼓励。校长的信没有讲大而化之的抽象道理,而是娓娓道来了两个真实的故事:一位湖南学霸朋友因先天性心脏病被名校拒收,只进了一所三本学校,但后来成了商界大佬,校长写道“这是A大学损失了一位卓越校友啊”;校长还以自己年轻时在杭州电子专科学校砌墙当泥瓦匠的故事激励学生们,“今天你与港中深擦肩而过,但只要你优秀,到哪里都能当英雄!”

这样的回信是教育者与学生之间一次真诚的对话,可以让学生感受到,哪怕双方只有短暂的交集,每一个学生都值得被学校用心对待。教育不是只属于被录取的人,落选者也应得到尊重;没有录取也不意味着失败,在另一片天地里,依然可以开出花来。

当然,如何让信件不被误解,更能被接受,对学校来说也可以做一些细节上的调整。比如提前在招生流程中就提示,录取会寄通知,不录取都会寄一封信和小礼物,甚至设置一个选项,由考生自主选择是否愿意收到未录取回信和纪念品,给予尊重也更显体贴。

久而久之,这样的仪式将融入校园文化,成为学校温度与格局的象征,不仅化解争议,也将赢得更多学生的青睐。毕竟,真正有担当的教育,会尊重和鼓励每一位追梦人。