陈佩斯谈《戏台》创作初衷 喜剧大师的回归与执着

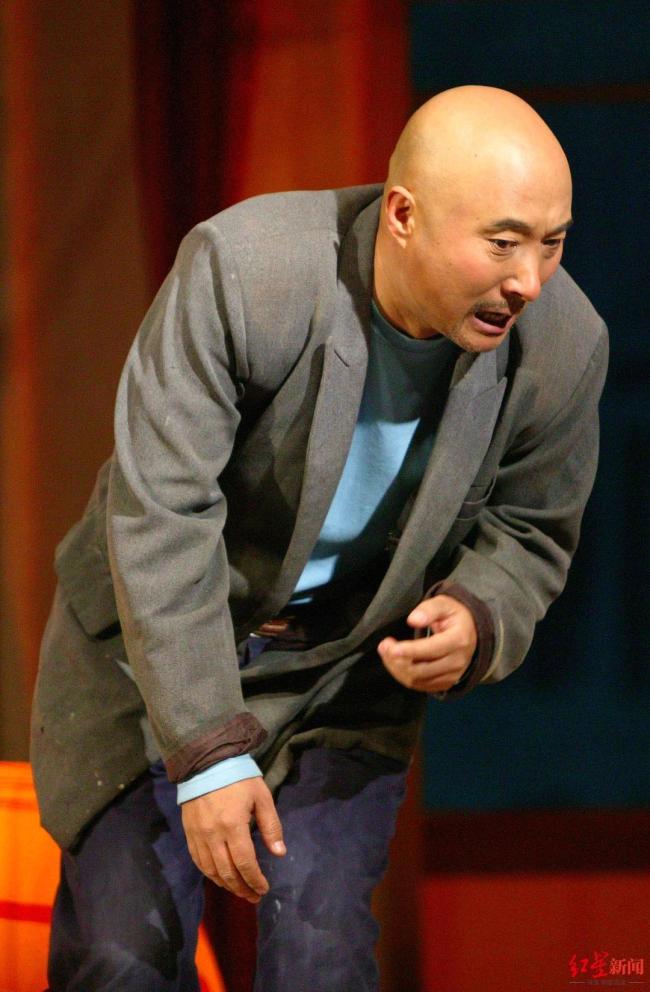

陈佩斯分享《戏台》创作初衷,展现喜剧大师的回归与执着,他强调,这部作品旨在通过戏剧舞台展现人性的复杂与真实,让观众在欢笑中思考生活的真谛,陈佩斯回归喜剧领域,以独特的艺术视角和精湛的演技,为观众带来一场视觉盛宴,他执着于挖掘喜剧的深层内涵,希望通过作品传递正能量,引发观众共鸣。

十年前的7月16日,话剧《戏台》在北京喜剧院首演,至今已演出350余场。陈佩斯从花甲之年一直演到古稀之年,现在他将这部话剧搬上了银幕,亲自担任导演、编剧和主演。7月25日,电影《戏台》正式上映。片尾字幕浮起时,由陈丽君演唱、王安石《桂枝香·金陵怀古》为词的歌声响起,观众或许能明白陈佩斯想要表达的情感。

陈佩斯上一次导演长片是1993年的《孝子贤孙伺候着》,担任主演还是1998年的《好汉三条半》。过了这么多年,看着他小品长大的观众也已上了年纪,甚至早已记不清他在银幕上的模样。这次回归大银幕,对于陈佩斯和他的观众来说,都是一次久别重逢。至于还有没有下一次,他说,“看我身体情况吧。”

1979年拍摄《瞧这一家子》时,22岁的陈佩斯头发已经稀疏,看上去浓密乌黑的头发其实是假发。这部电影是中国大陆在1976年之后的第一部喜剧电影,上映后影院里充满了久违的大笑声。1984年首届春晚,陈佩斯和朱时茂的小品《吃面条》大获成功,从此“小品”正式登上大舞台,两人也成为春晚节目单上的常客。最鼎盛时,两人登台那一刻,除夕夜的鞭炮声会暂停。

从1984年到1998年,陈佩斯的生活基本可以形容为上半年拍喜剧电影、下半年忙春晚小品。他主演的“二子”系列电影也是改革开放后中国大陆最早的喜剧系列电影之一。到了九十年代,陈佩斯筹备电影《太后吉祥》时,在策划书上明确提出“中国第一部贺岁片”的概念,比《甲方乙方》早了三年。但在当时的大环境下,陈佩斯的喜剧电影多少显得有些“不登大雅之堂”。

他的大道影业公司是中国大陆最早一家集影视、制作、发行于一体的民营股份制公司,虽然没有一部出产的影片赔钱,但在那个市场混乱的年代也没有挣到应有的钱。陈佩斯不能忍受被瞒报票房等各种暗箱操作,1998年之后基本告别大银幕,只在朋友主创的电影里友情亮相。因此,后来喜剧电影大行其道之际,陈佩斯反而悄无声息。

陈佩斯和朱时茂的个别小品如《主角与配角》,至今仍是春晚小品表演的天花板。自从两人退出春晚之后,“小品王”的头衔才开始出现。2001年,陈佩斯的话剧《托儿》首演,当时的话剧市场远不如今天这般繁荣。二十余年话剧一场一场演到现在,《戏台》《惊梦》好评如潮,但陈佩斯并不是话剧界的泰山北斗、宗师巨匠。

无论就开拓之功与收获所得、还是舞台人设与真实性格而言,陈佩斯这几十年都像是错位。即便这次的电影《戏台》,仍然像是错位。以陈佩斯如今的年纪,只能去演居中斡旋的戏班主侯喜亭了。但他内心里的角色,应该是尹正饰演的金啸天:所有人都迫于洪大帅的死亡威胁准备改戏,唯有登台后的金啸天不管不顾、只字不改。

往舞台上一站,正义凛然的朱时茂和贼眉鼠眼的陈佩斯的气质对比足以让人捧腹。但跟大众的刻板印象不同,老相识朱时茂眼里的陈佩斯是一个严肃、严谨、不苟言笑的人。1999年,陈佩斯朱时茂状告央视旗下的中国国际电视总公司非法将两人的小品刻成光碟售卖,即使最终胜诉也不过33万元赔偿,而且两人还把这钱捐了出去。在聪明人眼里,两人就此断了在春晚上亮相的可能,损失何止区区33万元。

但陈佩斯就是这样一个较真的人,他说:“即使没有版权那档子事儿,我照样会离开的,一定。离开不是因为版权,离开是因为那东西已经桎梏住我了。”2001年,陈佩斯开始做话剧,而那时许多话剧演员要靠影视来谋生。老友刘晓庆说:“话剧是一个牺牲的艺术,没有什么钱赚……当然吃得起饭,也就是可以生存。”话剧每天都要重复同一个舞台、同一批演员、同一句台词、同一种感受——而观众最多也就一两千。如果拍影视,只需要在镜头前达标一遍,观众也许就数以亿计。前者辛苦、重复、收入有限,后者轻松、愉快、日进斗金。朱时茂应陈佩斯之邀参加过《托儿》的第一轮巡演,33场之后他选择了退出,“我吃不了他这个苦,太累、太寂寞。”

但陈佩斯就是不挣轻松的钱。演员何瑜说,如果陈佩斯进入状态,他几乎24小时都在想着戏。他背台词时带着肢体动作,对着空气一个人手舞足蹈。编剧王宝社评价:“喜剧可以夸张到什么程度,很难定义。要靠演员自己掌握。多一分不行,少一分不笑。陈佩斯在这方面做得非常优秀。”二十余年话剧排下来,每晚直面观众的陈佩斯乐在其中。“当你抖了一个包袱,观众笑了。你满足了。当潮水一般的笑声涌出来时,你再把新一轮的包袱扔出去,它再回来……这事太享受,太享受了。世界上没有任何一种方式,能够比得上演喜剧带给演员的快乐。”观众看得开心,他演得过瘾,到谢幕那一刻,所有的辛苦都值得。

陈佩斯的认真就在于“戏比天大”。他给《金牌喜剧班》的学员上课,站着讲了六个小时理论,中间只休息了十分钟。早年春晚排小品已经到第三稿,朱时茂觉得“很好了”,陈佩斯却在一旁反复一句话:“这不行。”虽然舞台上行云流水,但每一个小品其实都是这样争论出来的。朱时茂的评价:“佩斯有时候是一根筋,一种咬着屎橛子给馒头都换不下来的精神。他就是那么一个固执的人。”

再固执的人也有柔软处。拍摄《戏台》跪地高呼“祖师爷,我为活命啊”这一幕时,陈佩斯情难自已,看回放时仍然哭声悲怆。他不说这几十年来的不甘、心酸和委屈,不代表就没有。

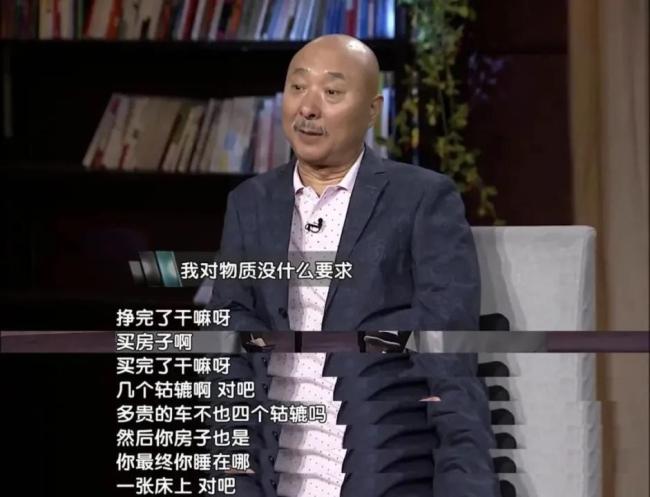

同为五十年代生人,有人高开低走,一部杰作之后倒有十部烂片;有人审时度势,操心历史排名甚于自我突破;有人广植羽翼,收徒场面一如座山雕转世重生;有人前倨后恭,既要对赌收益又要艺术名声……陈佩斯却不同,他不收徒、不出书、不带货,也没有一边绿卡一边爱国。不能说陈佩斯当初的成名没有父荫之故,只是他选择挣有数的钱,过有底线的生活。

陈佩斯曾经说:“我三十岁就知天命了,‘名’和‘过什么样’的生活真的一点关系都没有,日子我觉得舒服就行,不会为‘名’所累。”年纪渐长之后,陈佩斯的社交越来越少,一周至少五天在家吃饭,“反正朱时茂他朋友遍天下,他去认识;我只要认识他一个人就够了。”

他对物质世界的兴趣远远不及演出。排话剧之前那两年大部分时间都待在家里大量阅读,花时间精力去研究莎士比亚、莫里哀和卓别林,“你不看书怎么行呢?”朱时茂、陈佩斯刚开始合作时,常常意见不合,朱时茂半开玩笑说:“你,陈佩斯,不过就是演演甲乙丙丁出身。我,朱时茂,在福建电影制片厂可是演主角出身的,咱们出身不同,档次不同。所以有时候我看的角度比较高。”

这其实就是小品《主角与配角》的由来。陈佩斯演的统统都是大时代下的小人物命运遭际,跟他自认的人设一致,“我就是一个小人物啊”。最贴近平民的喜剧,做起来可能是最难:不贴近当下,观众笑不出来;太贴近当下,时过境迁很快速朽。陈佩斯说,“每一个成功的喜剧都有一个悲剧内核。”他如同古代击鼓踊跃的俳优,娱人也自娱。

电影《戏台》筹备近六年,是陈佩斯四十余年喜剧积淀在大银幕上的呈现。首映礼上,朱时茂的话最令人印象深刻:“佩斯,我从来没为你哭过,这是第一次。”业界已有评价,“凝聚着他对于现实、历史和艺术的思考,还有他作为艺术家的良知。”观众的相关反馈或许最为客观,“《戏台》符合我们所有对陈佩斯的依赖和想象,它不依赖包袱、梗、段子来咯吱观众刺激发笑,而是用严谨工整的戏剧设计铺排线索、刻画人物,最后通过故事和角色反差把喜剧一层一层推向反面的悲剧高潮,让观众在笑中咀嚼回味带泪的部分。这是真正的、高级的喜剧。”

在导演们日益以叙事为低端,或以张扬为个性,或以情绪操弄市场时,陈佩斯一如既往地讲了一个好故事。影片的尾声,台上几个演员在枪林弹雨声中浑若无事地表演,台下几个观众在大众溃散之际身不由己地喝彩。自编自导自演,人生的戏台是陈佩斯自己选的。台上是他,台下也是他。