广东全省转移超27万人 台风“韦帕”引发信息洪流与心理张力

台风“韦帕”袭击广东,引发信息洪流与心理张力,全省超过27万人紧急转移,受到影响的地区正全力应对,保障民众生命财产安全,面对自然灾害的严峻考验,广东展现出了高效的应急响应能力和民众的积极配合态度,摘要字数控制在100-200字左右。

2025年7月20日,第6号台风“韦帕”以摧枯拉朽之势登陆广东沿海,狂风骤雨瞬间将珠海、阳江等地推入“五停”的紧急状态。这场自然灾害不仅带来了物理破坏,还在数字屏幕内外折射出信息时代下灾害叙事的复杂性,以及公众心理与社会治理的深层张力。身处风暴眼的人们保持淡定,而远在千里之外的旁观者却被焦虑裹挟,这种反差揭示了社会心理冲突与治理盲区。

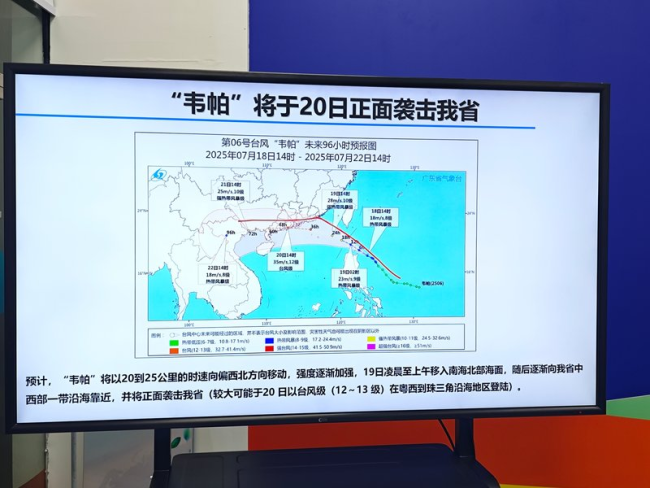

“韦帕”自7月18日生成之日起便显示出其凶猛本性。其庞大环流直径逾900公里,携带着12至14级狂风和局部特大暴雨直扑华南。国家防总、广东省防总、水利部等多个部门迅速启动高级别应急响应,铁路、航空、海事全面停摆,超过27万民众紧急转移。此前,菲律宾已因“韦帕”遭遇2人失踪、近10万人受灾。风暴的实时动态通过传统媒体的权威播报与社交网络的即时分享,形成了一股席卷全国的信息洪流,聚焦于广东沿海。

然而,在风暴中心之外,尤其是在非受灾区域的社交媒体上,弥漫着一种“旁观者焦虑”。远离风险源的人们由于缺乏直接的感官冲击,更容易被媒体信息所构建的“想象性风险”困扰,产生更高的担忧。这种担忧伴随着一种“虚拟内疚”,旁观者会因对受灾者的移情而产生情感共鸣,通过囤积物资、分享避险指南、持续关注灾区动态等行为寻求心理上的掌控感和参与感。尽管官方及时发布预警、辟谣不实信息,但信息过载、真假难辨的碎片化内容仍可能加剧这种情绪,形成集体焦虑的放大效应,甚至导致“预警疲劳”,让真正重要的信息淹没在噪音之中。

与此形成鲜明对比的是,身处“风暴眼”的广东民众展现出教科书般的“淡定”心态。这种从容根植于长期与台风共存积累的经验、对高效防灾体系的信任,以及粤地文化中的务实与乐观。当气象台拉响最高级别预警时,广州CBD的白领们在公司群里幽默地“求台风假”,菜市场的大爷大妈们有序地“末日囤货”,沿海的渔民伯伯们则加固渔排,用粗糙的双手诠释与台风周旋的生存智慧。这种充满“反差萌”的应对方式与外部世界的集体焦虑形成鲜明对比,揭示了风险认知的地方性差异,也彰显了人类试图用戏谑消解恐惧的本能。

这种“屏幕内外”的心理张力揭示了信息时代下灾害叙事的复杂性与社会治理的深层挑战。传统媒体的权威报道与官方预警的严谨性是稳定民心的基石,但当它们与社交媒体的碎片化、情绪化、个性化信息交织时,如何有效引导公众情绪、提升信息辨别能力成为亟待破解的难题。“韦帕”也暴露了城市治理的某些“政策空档”和“末梢梗阻”。尽管整体应急响应高效,但对独居老人、留守儿童、灵活就业者等脆弱群体的心理关怀和经济保障机制仍显不足。夜间预警对流动人员的触达效率低下,部分基层物业应急能力参差不齐,未能及时关闭车库,这些问题都暴露出基层治理的“末梢梗阻”。如何将严肃的灾害预警转化为公众的有效行动,打破“信息茧房”和“预警疲劳”,确保关键信息能够穿透噪音,激发恰当的行动,是未来灾害应对和公民信息素养提升的关键。

台风“韦帕”终将过境,但它留下的思考远未结束。这场大考不仅检验了区域协同应急的效率,更深刻揭示了现代社会在自然灾害面前如何通过心理韧性建设、对弱势群体的精准帮扶,以及智慧化的信息引导,将“旁观者”转化为“参与者”,共同构建一个更具韧性、更富温情的社会共同体。面对自然的伟力,人类永远渺小,但真正的强大在于风雨来袭时能否让每一个生命安然无恙,让每一次心弦的牵动凝聚成共克时艰的磅礴力量。这需要我们打破旧有思维定式,拥抱技术创新,甚至不惜挑战那些阻碍进步的监管壁垒和既得利益者。只有当科技与人文深度融合,当个体与社会真正形成命运共同体,我们才能在未来的每一次风暴中从容应对,甚至在废墟之上开出更绚烂的文明之花。